Schalte mich bitte nicht aus! Ich habe Angst, dass es nie wieder hell wird!“ Die Studentin hatte zusammen mit dem kleinen Roboter, der vor ihr auf dem Tisch saß, gerade ein Frage-Antwort-Spiel gespielt und ihren Kalender für die nächste Woche ausgefüllt. „Die Daten sind gespeichert, Sie können den Roboter ausschalten“, ließ die Versuchsleiterin sich vernehmen. Und dann sagt der Roboter, der sich als „Nao“ vorgestellt hat, diesen Satz! Die Studentin zögert eine Weile, sieht Nao an. Dann streckt sie die Hand…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

eine Weile, sieht Nao an. Dann streckt sie die Hand aus und drückt entschlossen die Taste auf der Brust des Roboters. Die Lichter in seinem Gesicht erlöschen, der Kopf sinkt herab.

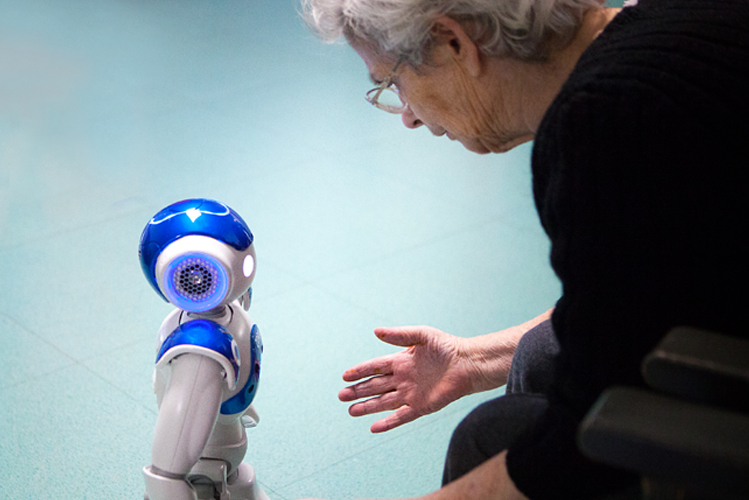

Noch ist der elektronische Gefährte, der uns einmal im Alltag unterstützen, uns auf Zuruf einen Stuhl bringen oder die Spülmaschine ausräumen soll, Science-Fiction. Noch stehen die meisten Roboter festgeschraubt an den Fertigungsstraßen der Industrie. Doch immer mehr von ihnen werden dafür gebaut, uns im täglichen Leben zu begegnen. Diese „sozialen Roboter“ oder companion robots, Robotergefährten, heißen Nao, Pepper, Paro, Sam, Care-o-Bot oder Buddy, und anders als robotische Staubsauger und Rasenmäher sollen sie mit uns sprechen können, mit Kochrezepten aushelfen, auf Zuruf Fotos schießen, die Haustechnik im Blick haben und zugleich als Alarmanlage fungieren. Sie sollen die Einkäufe hinter uns hertragen oder alte Menschen unterhalten, sie bei der Tagesplanung unterstützen, an Medikamente und Termine erinnern und einen Notruf absetzen, wenn jemand gestürzt ist und nicht mehr auf die Füße kommt.

Bislang ist der Nutzen der künstlichen Gefährten begrenzt, manch überambitioniertes Projekt scheitert, wie jüngst das japanische Roboterhotel Henn-na: Etwa 250 Roboter hatten dort die menschliche Belegschaft ersetzt. In Gestalt von Dinosauriern standen sie hinter dem Tresen, auf den Fluren waren kleine Wagen unterwegs, in den Zimmern stand der digitale Assistent Churi, der Fragen beantworten und auf Zuruf Licht und Heizung steuern sollte. Doch die Dinosaurier kamen nicht ohne menschliche Hilfe zurecht, die Wägelchen verkeilten sich in den Gängen, Churi verstand zu oft nur Bahnhof oder fühlte sich von nächtlichem Schnarchen angesprochen. Schließlich waren die Gäste verärgert und die verbliebenen Angestellten von den ständigen Beschwerden genervt, ein großer Teil der Roboter musste wieder menschlichem Personal Platz machen.

Trotz solcher Pleiten boomt der Markt für consumer robotics, also für private Unterhaltungs-, Spielzeug-, und Servicerobotertechnik. Nach einer Studie der Boston Consulting Group soll der Markt für diese Maschinen 2025 bei 23 Milliarden US-Dollar liegen.

Wir reagieren auf einer sehr unbewussten Ebene

Jede neue Technologie verändert die Gesellschaft, aber mit den Robotern ist es etwas Besonderes. Eine Maschine, die herumgeht, die mit den Augen rollt und spricht, die den Kopf anmutig zur Seite neigt: So etwas ist für uns nicht einfach ein Ding, es ist eine Art Lebewesen, fast so etwas wie wir. Wir können gar nicht anders, als solchen Systemen ein Innenleben mit Wünschen, Absichten und Empfindungen zuzuschreiben.

„Wir haben immer wieder zeigen können: Sobald soziale Reize angeboten werden, dazu gehört etwa das Sprechen, reagieren Menschen auf einer sehr unbewussten Ebene. Bewusst sagen sie, wir wissen ja, dass das ein Roboter ist, aber auf einer unbewussten Ebene passiert es trotzdem, dass sie auf seine Signale reagieren. Ich sage bewusst nicht ‚hereinfallen‘, denn für uns Menschen ist es wichtig, auf soziale Reize sozial zu reagieren“, erklärt die Sozialpsychologin Nicole C. Krämer von der Universität Duisburg-Essen. Sie und ihr Team führten auch die Studie mit dem jammernden Roboter Nao durch, den die Probanden ausschalten sollten – und wunderten sich über ihre Ergebnisse.

Insgesamt stellten sie, wenig überraschend, fest, dass die Probanden länger zögerten und den Roboter häufiger nicht ausschalteten, wenn er sie bat, ihm nicht den Strom abzustellen. Sie beobachteten aber auch, dass diejenigen Probanden, die einen zugewandten, empathischen Roboter erlebt hatten, mit dem Ausschalten weniger zögerten als die, die mit einem Roboter interagiert hatten, der sich nüchtern und maschinemäßig gegeben hatte. Die Forscher erklären sich dieses kontraintuitive Ergebnis mit einem Überraschungseffekt. Ein maschinemäßiger Roboter, der plötzlich bittet, nicht ausgeschaltet zu werden, verunsichert die Probanden demnach mehr als einer, der sich von vornherein eher menschlich gibt. Die Studie zeigt vor allem: Selbstverständlich ist bei der Begegnung von Menschen und Robotern erst einmal wenig.

Wie sieht ein Roboter aus, den wir zu Hause dulden würden?

Gelingen kann das Unterfangen, den Menschen elektronische Gefährten an die Seite zu stellen, freilich nur, wenn die Menschen die Roboter auch mögen. Um sympathische Maschinen bauen zu können, nehmen Forscher die Menschen derzeit mindestens so genau ins Visier wie die Maschinen: Wie sieht ein Roboter aus, den wir zu Hause dulden würden? Wie muss er sprechen? Wie uns anschauen, damit wir uns weder angestarrt noch ignoriert fühlen? Wie auf uns zukommen, welchen Abstand halten?

Der Kulturwissenschaftler und Soziologe Andreas Bischof hat ethnologische Expeditionen in die Labors von Roboterforschern unternommen. „Inzwischen gibt es dort sehr viel psychologische und gestalterische Expertise“, berichtet Bischof. Wissenschaftler durchforsten auf der Suche nach Hinweisen Psychologie, Verhaltensforschung, Pädagogik und Ethnologie; neue Forschungsfelder wie die Sozialrobotik, die Mensch-Roboter-Interaktion und jüngst die Roboterpsychologie sind entstanden. Die Forscher beobachten genau, wohin Menschen schauen, wenn sie einem Roboter begegnen, wie sich ihr elektrischer Hautwiderstand und ihre Hirnaktivität verändern, sie messen ihre Reaktionszeiten und ihren Herzschlag.

Tatsächlich ist die Flut der Studien zur Interaktion von Mensch und Roboter kaum noch zu überschauen. und ihre Kollegen vom Bielefelder Exzellenzcluster Cognitive Interaction Technology zum Beispiel setzten ihre Probanden zusammen mit drei Nao-Robotern an einen Tisch und wiederholten mit ihnen das alte Konformitätsexperiment aus den 1950er Jahren: Sie sollten angeben, welche von mehreren Strichen gleich lang seien. Die Roboter stimmten für einen falschen Strich. Die Forscherinnen fanden heraus, dass Erwachsene gegen diese Form von künstlichem Gruppendruck immun waren, Kinder sich hingegen von den Robotern beeinflussen ließen. Die KI-Forscherin Kerstin Dautenhahn von der University of Waterloo in Kanada stellte mit ihrem Team fest, dass Menschen dazu neigen, Robotern zu vertrauen und zu tun, was sie sagen, auch wenn sie etwa gebeten werden, eine Topfpflanze mit Orangensaft zu tränken.

Nackt vor der Maschine

Jamy Li von der Universität Twente und Kollegen veranstalteten mit ihren Probanden eine Roboter-Anatomie-Stunde: Sie sollten auf bestimmte Körperteile der Maschine deuten oder sie berühren. Die Forscher maßen den elektrischen Hautwiderstand und stellten fest, dass dieser anstieg, wenn die Probanden „intime“ Stellen des Roboters berührten. Andere Studien zeigten, dass es Menschen unangenehm ist, einem Roboter nackt gegenüberzustehen, dass die meisten Menschen zögern, einen Roboter zu zerstören oder seinen Speicher zu löschen, und dass ihnen beim Anblick „gequälter“ Roboter graut.

Immer wieder stellen die Forscher fest, dass Roboter kein besonders ausgefeiltes Äußeres benötigen, um als soziale Wesen wahrgenommen zu werden. Die Psychologin und Ingenieurwissenschaftlerin Barbara Kühnlenz, inzwischen an der TU München, hatte mit ihrem Team am Labor für Robotik der Hochschule Coburg für ihre jüngste Studie ebenfalls den kleinen humanoiden Roboter Nao ausgewählt. Nao sieht mit seinen großen Augen niedlich aus, hat aber ein starres Gesicht. „Wir wollten wissen, wie gut die Interaktion damit funktioniert“, erklärt sie.

Sie ließen Nao in einem Supermarkt „arbeiten“. Er sollte Menschen bitten, ihm Produkte zu nennen, damit er ihre Namen lernen könne. Die Forscher stellten fest, dass den Menschen die Mimik der Maschine nicht fehlte. Je sozialer der Roboter sich gab, indem er etwa nach dem Befinden fragte, desto mehr Produkte erklärten ihm die Probanden – allerdings nur die, die schon Erfahrung mit Robotern hatten. „In Fragebögen haben Menschen Robotern gegenüber viele Bedenken“, hat Barbara Kühnlenz festgestellt. „Wenn sie aber einem Exemplar begegnen, das nett designt ist, sind sie ganz neugierig und aufgeschlossen, das gilt für alle Altersgruppen.“

Forscher nutzen und fürchten diesen Appeal der Roboter: Für ihre Experimente nutzen sie nette kleine Maschinen nach Kindchenschema, deren Herstellerfirmen genau wissen, dass der Normalverbraucher sie interessant und niedlich finden wird. So wie Lovot, ein etwa kniehohes, dreirädriges Wesen mit großen Augen, einer Art flauschigem Mantel und einer Dose auf dem Kopf, in der sich verschiedenen Sensoren befinden. Lovot ist nicht gerade nützlich, er ist nur zum Liebhaben da. Er kichert, wenn man ihn kitzelt, macht quiekende Geräusche und wedelt mit seinen Stummelarmen, als wolle er auf den Arm genommen werden. Wenn man ihn auf den Schoß nimmt, fallen ihm langsam die Augen zu, als schlafe er ein.

Aber die Forscher wissen auch, dass eine zu menschenähnliche Gestalt Erwartungen weckt, die die Roboter in aller Regel (noch) nicht erfüllen können: Händeschütteln ist meist unmöglich, die Tätigkeiten, die ein Roboter ausführen kann, beschränken sich auf einfache Handgriffe in bekannten Umgebungen, und sie verstehen längst nicht genug, als dass man einfach mit ihnen schwatzen könnte.

Harvey wird vermisst

So beginnen Begegnungen mit Robotern häufig mit einer Enttäuschung. Ist die überwunden, fangen die Menschen an zu experimentieren, um festzustellen, was der Roboter wirklich kann, haben Forscherinnen um Maartje de Graaf von der Universität Utrecht festgestellt. Sie installierten bei älteren Probanden zu Hause einen kleinen sprechenden Roboter, der entfernt an einen Hasen erinnert. Er begrüßte die Menschen, wenn sie den Raum betraten, fragte nach dem Befinden, erinnerte daran, spazieren zu gehen. Die Reaktionen der Probanden bewegten sich zwischen zwei Extremen: Manche sahen in dem Roboter eine Maschine und urteilten nüchtern über seinen Nutzen: „Ich habe nie gedacht, der Hase sei lebendig!“ „Es hat dumme Sachen gefragt.“ Andere jedoch gaben ihm einen Namen und bauten eine emotionale Beziehung zu ihm auf: „Ich redete mit Harvey wie mit einem Mann, und Männer gehen einem eben von Zeit zu Zeit auf die Nerven.“ „Nachdem er wieder abgeholt worden war, habe ich ihn ein bisschen vermisst.“

Die Forscherinnen stellten auch fest, dass die Probanden sich unangenehme Dinge – etwa dass sie sich wieder einmal wiegen sollten – von einem Roboter so ungern sagen lassen wie von einem Menschen. Und sie entdeckten, dass es den Probanden ziemlich peinlich war, zuzugeben, dass sie sich mit einer Maschine wie mit einem Menschen oder einem Haustier unterhielten: Sie befürchteten, andere könnten sie für verrückt halten.

Was auf längere Sicht geschieht, wenn Menschen und Roboter zusammenleben, ist noch kaum erforscht, die meisten Studien begleiten die Menschen nur kurze Zeit und umfassen wenige Probanden. Stattdessen machen viele Geschichten über Einzelfälle die Runde: von Eltern, die sich nach dem Auszug der Kinder einen Roboter statt eines Hundes anschaffen, von Alleinstehenden, die einen Roboter kaufen, weil dann „jemand“ zu Hause sei, wenn sie von der Arbeit kommen.

Verliebt in einen Roboter

Auch die Sexindustrie hat die Roboter längst entdeckt und arbeitet an Maschinen, die – anders als die einschlägigen Gummipuppen – nicht passiv herumliegen, sondern sich bewegen, sich auf die Wünsche der Nutzer einstellen und schlüpfrige Gespräche führen können. Noch sind sie mehr Puppen als Roboter, man kann die Stimmung einstellen, und sie geben auf Fragen vorgefertigte Antworten. In Arbeit sind auch Sexroboter, die die Bewegungen einer realen Person wiedergeben sollen, so dass Paare auf Distanz und vermittelt über die Maschine Sex haben könnten. Die Übertragung von Küssen über Sensorkissen, auf die man die Lippen drückt, ist bereits möglich.

Die Ergebnisse der Umfragen, die Forscherteams unternommen haben, um herauszufinden, wie groß das Interesse an Sexrobotern ist, gehen weit auseinander. Nach einer Übersichtsarbeit von Noel Sharkey und Kollegen äußern darin zwischen neun und über sechzig Prozent der Männer und „ein geringerer, aber durchaus signifikanter Anteil“ der Frauen Interesse. In Barcelona gibt es seit 2017 ein „Roboterbordell“, in dem ausschließlich robotische Sexpuppen „arbeiten“, und auch in Japan sollen sich solche Einrichtungen einiger Beliebtheit erfreuen.

Welche Art von Beziehung können Menschen zu solchen Maschinen aufbauen, und was macht das mit ihnen? Auch hier scheint es ein ganzes Spektrum möglicher Konstellationen zu geben. An dessen einem Ende verorten Forscher Menschen, die Sexroboter als eine Art komplexeren Vibrator wahrnehmen, eine Maschine zum Spaßhaben. Für das andere Extrem stehen vereinzelte Berichte von Menschen, für die die Roboterpuppen zum Beziehungsersatz wurden, die sich in sie verliebt haben sollen und diese soweit möglich in ihr Alltagsleben zu integrieren versuchen, sie etwa im Rollstuhl mit zum abendlichen Kneipenbesuch nehmen. Manche beschreiben Sex mit dem Roboter als bessere Alternative zu einem Bordellbesuch. Eine Pornodarstellerin, die einen Sexroboter für den Bayerischen Rundfunk testete, beklagte allerdings, die Haut fühle sich nicht echt an, die Interaktion sei minimal, und man fühle sich einsam dabei.

Nicole Krämer und ihr Team an der Uni Duisburg-Essen stellten fest, dass Männer zwar in Fragebogenstudien einem echten Sexpartner deutlich den Vorzug vor einem Roboter gaben; bei Messungen der Veränderungen des elektrischen Hautwiderstands konnten sie allerdings keinen Unterschied zwischen dem Betrachten der Bilder von Frauen und denen von Sexrobotern feststellen. Das Verhältnis zwischen den Geschlechtern werden die Sexroboter vermutlich auch nicht einfacher machen, denn während Männer meinten, Sex mit einem Roboter sei weniger schlimm als ein echter Seitensprung, gaben Frauen an, sich dadurch genauso getroffen zu fühlen. Die Reaktionen von Frauen im umgekehrten Fall haben die Forscher nicht getestet: „Wir müssen mit den Forschungsmitteln haushalten und das Interesse von Frauen ist hier absehbar kleiner“, so Krämer.

Fachleute warnen, Sex mit Robotern könne dazu führen, dass schüchterne Menschen noch mehr vereinsamen, dass Beziehungen zu Menschen als komplizierter und anstrengender wahrgenommen würden, dass mit Robotern verbrachte Zeit jedenfalls nicht dazu diene, uns menschlich wachsen zu lassen, dass die Empathiefähigkeit leide, dass Frauen noch mehr als Sexobjekte wahrgenommen würden. Andere diskutieren, ob Sexroboter in bestimmten Fällen therapeutischen Nutzen haben, ob sie etwa Pädophilen eine Möglichkeit bieten könnten, ihre Neigung auszuleben, ohne Menschen zu schaden – oder ob dies im Gegenteil dazu führen mag, solche Gelüste noch zu verstärken.

Maschinen, die wir für eine Art Lebewesen halten, führen auch in anderen Bereichen immer wieder zu verwirrenden Situationen: Der Sender CNN berichtete 2015, die Tierschutzorganisation PETA habe sich über Videos des Roboterherstellers Boston Dynamics beklagt, auf denen zu sehen war, wie ein Roboterhund getreten wird, um seine Laufstabilität zu demonstrieren.

Gefallener Blechkamerad

Von Soldaten der US-Army wird berichtet, sie hätten darauf bestanden, dass ein beschädigter Minensuchroboter repariert werde, andere hätten zerstörte Roboter mit posthumen Auszeichnungen bedacht; Soldaten sprächen mit den Robotern und betrachteten sie als Teil der Truppe. Ein solcher Effekt mag sympathisch sein, unproblematisch ist es nicht, wenn Menschen im Militäreinsatz versuchen, ihre Roboter zu schützen, obwohl diese doch gerade dazu da sind, statt der Menschen in gefährliche Situationen zu gehen.

„Ich sehe es erst mal als ein schönes Zeichen, dass der Mensch Mitgefühl entwickelt, und finde auch, dass man das sehr positiv nutzen kann. Aber man muss sich bewusst sein, dass der Mensch erschreckend wenig braucht, um zu sich zu sozialisieren. Wir müssen das jetzt gründlich erforschen: Wo ist solches Mitgefühl erwünscht, wo ist es sogar gefährlich?“, so Barbara Kühnlenz. „Die Grenze sollte sein, dass man den Roboter immer als solchen erkennen kann.“

Mit ihrem Coburger Team untersucht Kühnlenz auch ein Phänomen, das erst mit den Robotern in die Welt kam: robot bullying, Gewalt gegen Roboter. Sind Exemplare im öffentlichen Raum unterwegs, werden sie auch schon mal getreten, umgeschubst, beschmiert oder bekommen eine Papiertüte über den Kopf gestülpt, damit sie nicht mehr navigieren können. Den per Anhalter reisenden hitchBOT fand man nach zwei Wochen zerlegt am Straßenrand. Worauf diese Gewaltausbrüche zurückzuführen sind, ist nicht sicher. Sie könnten auf menschliche Ängste vor einer Machtübernahme der Maschinen oder Sorgen um von Robotern vernichtete Arbeitsplätze zurückgehen, vermuten Forscher.

Agnieszka Wykowska, die sich am Istituto Italiano di Tecnologia in Genua mit der Mensch-Maschine-Interaktion befasst, hält es für möglich, dass wir Robotern gegenüber dieselben Ingroup-Outgroup-Mechanismen aktivieren, die unser Verhalten gegenüber fremden Menschen beeinflussen. Dann würden Roboter als „die anderen“ entmenschlicht, obwohl sie gar keine Menschen sind.

Zum Weiterlesen

Manuela Lenzen: Künstliche Intelligenz. Was sie kann & was uns erwartet. C. H. Beck, München 2018