Der Wecker klingelt – es ist 5.50 Uhr. Schlaftrunken fingert Lea B. nach dem Smartphone, sichtet ihre WhatsApp-Nachrichten und liest, was sich in der Nacht in Deutschland und der Welt ereignet hat. Sie kleidet sich an; beim Frühstücken surft sie nebenbei mit dem Smartphone. Um 6.40 Uhr zieht sie die Haustür hinter sich zu, schwingt sich hinters Lenkrad und fährt die 20 Minuten mit dem Auto zur Arbeit. Keine besonderen Vorkommnisse: Für sie ist es ein typischer Start in einen Wochentag.

Lea B. ist eine von…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

einen Wochentag.

Lea B. ist eine von vier Personen, die eigens für diesen Artikel ihren Tagesablauf dokumentiert haben. Im-Zehn-Minuten-Rhythmus protokollierte die 25-Jährige, was sie gerade tat, wo sie sich befand, wie sie sich fühlte; insgesamt 48 Stunden lang, einen Donnerstag und einen Samstag. Ein Zeittagebuch, wie es ganz ähnlich auch Wissenschaftler verwenden. Sie wollen wissen, wie wir unsere Zeit verbringen. Denn aus solchen Daten lassen sich vielfältige Rückschlüsse auf unser gesellschaftliches Leben ziehen – und wie es sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

Deutschland als Nachzügler

Der emeritierte Soziologe Jonathan Gershuny und seine Kollegin Oriel Sullivan leiten das am University College London angesiedelte Centre for Time Use Research, das unter anderem Zeitnutzungsstudien aus verschiedenen Ländern zusammenführt. Die Datenbank, die dabei entstanden ist, dokumentiert aktuell den Verlauf von mehr als 1,5 Millionen Tagen von Menschen in 30 Ländern, darunter Korea, Südafrika, Kanada und Deutschland. In vielen Punkten, so stellte sich heraus, sind die Beobachtungen bei Briten und Deutschen durchaus vergleichbar.

Zeitnutzungserhebungen haben im Vereinigten Königreich eine lange Tradition: Im Jahr 1961 wollte die BBC mehr über ihre Hörer und Zuschauer erfahren – unter anderem um ihre Programmgestaltung danach auszurichten. Zu diesem Zweck bat sie 2500 Personen in zufällig ausgewählten Haushalten, eine Woche lang über all ihre Aktivitäten Buch zu führen. Dieser ersten größeren Erhebung folgten bis heute zahlreiche weitere. Hierzulande habe man dagegen erst 1991 systematisch abzufragen begonnen, wie die Deutschen ihren Tag verbringen, erläutert Holger Breiholz vom Statistischen Bundesamt.

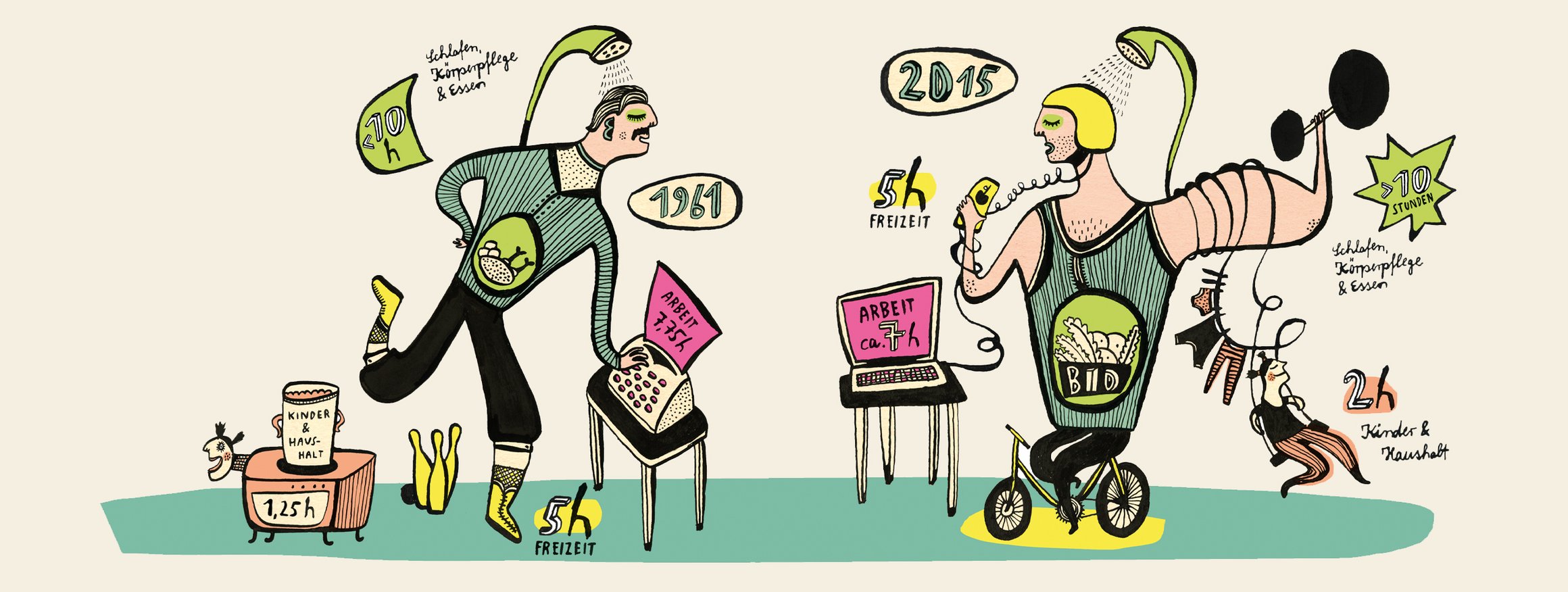

Der Frauenalltag wird männlicher

Wer beim Vergleich der britischen Daten von 1961 und 2015 revolutionäre Veränderungen erwartet, der wird womöglich enttäuscht sein. Erstaunlich vieles blieb beim Alten: Die Briten verbringen heute minimal mehr Zeit mit Mahlzeiten, der Körperpflege und im Bett als früher – im Schnitt gut zehn Stunden. Auch der tägliche Aufwand für Sport- und Freizeitaktivitäten ist mit insgesamt rund fünf Stunden bemerkenswert konstant geblieben.

Eine Entwicklung allerdings fällt ins Auge: Die Tage von Frauen und Männern ähneln sich heute viel stärker als noch vor fünf Jahrzehnten. Ein Trend, der sich nicht auf Großbritannien beschränkt. „In den meisten entwickelten Ländern sehen wir, dass Frauen immer weniger Zeit mit der Hausarbeit beschäftigt sind“, berichtet Oriel Sullivan. „Männer – besonders junge Väter – engagieren sich in diesem Bereich dagegen inzwischen etwas stärker, insbesondere in der Kinderbetreuung.“

So ist die Zeit, die Frauen im Vereinigten Königreich für Kochen, Putzen, Einkaufen oder die Kinder aufwenden, seit den 1960er Jahren um mehr als eine Stunde zurückgegangen. Bei Männern ist sie dagegen um 45 Minuten gestiegen. Eine Annäherung, nicht mehr: Noch immer verbringen Britinnen vier Stunden täglich mit unbezahlter Arbeit, Briten kommen dagegen gerade einmal auf zwei Stunden.

Subjektiv gehetzt

Die Zahlen des Statistischen Bundesamts für Deutschland sind vergleichbar. Wenn man die Zeitnutzung nach Lebensphasen unterscheidet, „erkennt man ganz interessante Dynamiken“, erklärt die Soziologin Daniela Grunow, die an der Universität Frankfurt den gesellschaftlichen Wandel erforscht. „So verbringen junge Frauen heute annähernd gleich viel Zeit im Beruf wie junge Männer; bei der unbezahlten Arbeit sieht es ähnlich aus.“ Sobald Paare dann allerdings einen gemeinsamen Haushalt gründen, ändert sich das: Sie übernimmt nun tendenziell etwas mehr Aufgaben im Haushalt, während er sich stärker zurückhält.

Das verstärkt sich mit der Geburt des ersten Kindes: „Im Schnitt verringern junge Väter ihren Beitrag zur unbezahlten Arbeit drastisch“, erläutert Grunow. „Bei den Müttern ist es dagegen umgekehrt. Gleichzeitig nehmen sie meist berufliche Einschnitte in Kauf.“ Frauen sind traditionell dafür zuständig, dass „der Laden läuft“ – egal ob sie zusätzlich voll oder in Teilzeit erwerbstätig sind oder nicht. Sie koordinieren Termine, sorgen dafür, dass der Nachwuchs seinen Sportbeutel nicht vergisst, kümmern sich um Oma und Opa. Offensichtlich hinterlässt das Familienmanagement Spuren: Gershuny und Sullivan beobachteten, dass Frauen sich häufiger gehetzt fühlen, auch dann, wenn sie objektiv nicht mehr arbeiten als Männer.

Die Erosion des Feierabends

9.30 Uhr: Es ist Samstag. Raphael Hövener sitzt beim Frühstück und liest auf seinem Tablet einen FAZ-Artikel. Um 10 Uhr beendet er die Zeitungslektüre, geht in sein WG-Zimmer und schaltet den Rechner an, um Literatur für seine Bachelorarbeit zu recherchieren. Zwei Stunden arbeitet er, druckt hin und wieder einen Text aus und schlägt etwas in seinen Büchern nach. Um zwölf packt er seine Tasche, zehn Minuten später verlässt er das Haus. In der U-Bahn hört er auf dem Handy einen Podcast. Punkt 12:20 Uhr sitzt er im Zug zum Wochenendbesuch bei seinen Eltern.

Studieren, das ist wie Homeoffice ohne feste Kernarbeitszeit – zumindest wenn nicht gerade Vorlesungen oder Seminare Präsenz an der Uni erfordern. Nach einer Datenanalyse von Sarah Beierle und Birgit Reißig vom Deutschen Jugendinstitut in Halle sitzen Studierende gerade an veranstaltungsfreien Tagen oft bis spät in die Nacht am Schreibtisch oder in der Bibliothek – sofern sie geöffnet ist.

Auch Männer und Frauen in einem bezahlten Beschäftigungsverhältnis arbeiten häufig am Wochenende. Hier werden allerdings zwei gegenläufige Trends sichtbar: In den 1960er Jahren war der Samstag noch ein mehr oder weniger normaler Arbeitstag. In Deutschland änderte sich das 1967 mit Einführung der Fünf-Tage-Woche. Eine ähnliche Entwicklung gab es in Großbritannien – auch dort ging die Samstagsarbeit zwischen 1961 und 1985 deutlich zurück. Dagegen hat die Sonntagsarbeit seit der Jahrtausendwende deutlich zugenommen. Gershuny und Sullivan sprechen von einer „Erosion traditioneller Arbeitsmuster“.

Das zeitliche Korsett, das einst dem Tages- und Wochenablauf eine feste Form gab, ist immer lockerer geschnürt. Über das Smartphone sind wir heute ständig erreichbar und dank Laptop in der Lage, Arbeiten auch noch beim Pendeln in der Bahn oder am Wochenende in den eigenen vier Wänden zu erledigen. Die „Onlinestudie 2019“ von ARD und ZDF dokumentiert, wie sehr die Digitalisierung inzwischen unseren Alltag bestimmt: Demnach sind mehr als zwei Drittel aller Deutschen über 14 Jahren täglich online. In der Altersgruppe bis 29 sind es sogar 98 Prozent. Rund drei Stunden verbringen wir jeden Tag im Internet.

Dauerstress: ein Mythos?

Auch beim Medienkonsum hat die Digitalisierung unseren Tagesablauf verändert. In den 1970er Jahren war der Fernseher eine Art Lagerfeuer. Dort versammelte sich die Familie samstags um Viertel nach acht, um gemeinsam Am laufenden Band zu sehen. Heute sind wir nicht mehr auf die Programmplaner angewiesen und schauen dank Netflix, YouTube, Mediatheken und Co, was, wann und wo wir wollen. Jonathan Gershuny und Oriel Sullivan beobachten, dass sich die Medienaktivität heute gleichmäßiger über den Tag verteilt (auch wenn immer noch ein abendlicher „Fernseh-Peak“ bleibt). Einen ähnlichen Trend finden die beiden bei den Mahlzeiten. So gingen 1961 gut 40 Prozent der Briten sonntags um Punkt ein Uhr zu Tisch; heute sind es nur noch 20 Prozent.

Und wie steht es mit dem oft geäußerten Verdacht, dass wir immer gehetzter durchs Leben eilen? Die britischen Zeitforscher finden für diese These kaum Anhaltspunkte: Verglichen mit dem Jahr 2000, switchten die Befragten 15 Jahre später weder öfter zwischen verschiedenen konkurrierenden Aktivitäten hin und her, noch bearbeiteten sie häufiger mehrere Aufgaben gleichzeitig. Auch schliefen die Teilnehmer nicht weniger als früher – im Gegenteil: Die Zeit, die sie im Bett verbrachten – im Schnitt achteinhalb Stunden, ähnlich viel wie die Deutschen –, ist zwischen 1961 und 2015 sogar leicht gestiegen; um 15 Minuten bei Frauen und sogar 45 Minuten bei Männern.

„Andererseits stellen Ärzte heute tatsächlich viel häufiger als früher die Diagnose Überlastung oder Burnout“, sagt Daniela Grunow von der Universität Frankfurt. „Ob das die Realität abbildet oder einfach daran liegt, dass solche Beschwerden heute nicht mehr so stark tabuisiert werden, lässt sich allerdings nicht sagen.“

Ehrenamt und Müßiggang

15.50 Uhr: Hildegard Gierhake (Name geändert) setzt sich hinter das Steuer ihres Wagens. Die pensionierte Lehrerin besucht eine irakische Familie, die sie seit einiger Zeit bei verschiedenen Alltagsaufgaben unterstützt. Um 17.10 Uhr fährt sie den ältesten Sohn mit seinem Vater zu einem Nachhilfeinstitut und hilft den beiden bei der Anmeldung. Nach der Rückfahrt assistiert sie den Eltern noch beim Ausfüllen verschiedener Formulare. Um 19.30 Uhr ist sie wieder zu Hause.

Die 75-jährige steht mit ihrem freiwilligen Engagement nicht allein: 41 Prozent aller Deutschen im Alter über zehn Jahren sind zumindest hin und wieder ehrenamtlich tätig, zeigt eine Studie der Freiburger Wissenschaftler Baldo Blinkert und Thomas Klie. Vor allem Ruheständler bringen sich demnach zum Nutzen der Allgemeinheit ein, immerhin etwa zwölf Stunden pro Monat. Eine Betätigung, von der sie auch selbst profitieren. Denn für viele verläuft der Übergang in die neue Lebensphase holprig: Was mache ich nun den ganzen Tag lang? Wie verbringe ich die freie Zeit, die mir plötzlich zur Verfügung steht?

Ein Zuviel an Freizeit kann ein „tragisches Geschenk“ sein – das schrieben bereits vor 87 Jahren die Wissenschaftler Marie Jahoda, Paul Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel. In ihrer berühmten Studie hatten sie den Niedergang des österreichischen 1500-Seelen-Örtchens Marienthal untersucht, in dem während der Weltwirtschaftskrise fast alle Männer arbeitslos geworden waren. Die so plötzlich „gewonnene“ Zeit war für die Betroffenen (ganz unabhängig von den finanziellen Auswirkungen) weniger ein Segen als ein Fluch: Sie wussten mit ihr nichts anzufangen; das soziale und kulturelle Leben in Marienthal verkümmerte.

Zu viel Freizeit macht krank

Studien belegen heute, dass zu viel Freizeit krank und depressiv machen kann. Auch laut den Daten von Oriel Sullivan und Jonathan Gershuny leiden Rentner, die viel Zeit zur freien Verfügung haben, häufiger unter Gesundheitsproblemen als solche, die ihren Tag stärker verplanen.

Und wie steht es mit dem umgekehrten Phänomen, nämlich dem, zu wenig Zeit zu haben? Als „zeitarm“ zählen der Lüneburger Wirtschaftswissenschaftler Joachim Merz und seine Kollegin Bettina Scherg alle Frauen und Männer, denen weniger als 60 Prozent der mittleren Freizeit aller Deutschen zur Verfügung steht, also weniger als gut drei Stunden pro Tag. Damit lehnen sie sich an eine gängige Definition zur Einkommensarmut an. Tatsächlich haben Zeit und Geld gewisse Gemeinsamkeiten: Nur wer beides in ausreichendem Maße hat, kann an der Gesellschaft teilhaben – ins Theater gehen, mit Freunden einen Kaffee trinken, einkaufen. Daher beeinträchtigt Zeitmangel die Lebenszufriedenheit ganz ähnlich, wie zu wenig Geld zu haben.

20 Uhr: Martin Rademacher (Name geändert) greift zur Fernbedienung und schaltet die Tagesschau an. Im Anschluss ruft der 54-jährige Manager einen Film aus der Mediathek ab, der um 22 Uhr endet. Rademacher unterhält sich noch eine Stunde mit seiner Frau, bevor er sich umzieht und ins Bett fällt. Um 23.10 Uhr löscht er das Licht – morgen wartet ein neuer Tag darauf, gefüllt zu werden.

Schlaf ist spitze

Zeitnutzungsprotokolle enthalten inzwischen auch die Frage, welche Tätigkeiten eines Tages den Teilnehmern besondere Freude bereitet haben und welche ganz und gar nicht. Das Statistische Bundesamt hat diese Angaben vor einigen Jahren ausgewertet.

Die Pflicht: Bei den 10- bis 14-Jährigen sind – nicht ganz unerwartet – die Schularbeiten besonders unbeliebt; bei den 15- bis 64-Jährigen ist es dagegen der Job. Ganz oben auf der Negativliste landen auch Einkaufen sowie Arbeiten im Haushalt wie Aufräumen oder Spülen.

Die Kür: Am meisten mögen es die Deutschen, Zeit mit Freunden zu verbringen, fernzusehen sowie zu essen und zu trinken. In den britischen Tagebüchern (in ihnen musste anders als in Deutschland jede aufgeführte Aktivität bewertet werden) schnitt zudem noch ein anderer Zeitvertreib ausgesprochen gut ab: der Schlaf. Auch die für diesen Text Befragten gaben übrigens der im Bett verbrachten Zeit durchweg Spitzennoten.

Zum Weiterlesen

Jonathan Gershuny, Oriel Sullivan: What we really do all day. Insights from the Centre for Time Use Research.

Pelican, London 2019