Noch bevor ich das Wartezimmer betrete, weiß ich, dass Herr P. bereits da ist. In der Luft liegt der feine Duft seines Herrenparfums, an der Garderobe hängt ein schwerer, dunkler Mantel. „Hallo Frau Farnbacher“, begrüßt er mich mit einem festen Handschlag, als sei er mein Therapeut und nicht andersherum. Es ist erst unsere zweite Sitzung, doch er schreitet zielstrebig an mir vorbei und begibt sich in unseren Therapieraum.

Während ich mich setze, blicke ich an mir herunter. Ich trage eine pinke Trainingsjacke, darunter ein schwarzes T-Shirt und eine goldene Kette. Plötzlich fühle ich mich furchtbar jung. Dann reiße ich mich zusammen, hole ein Lächeln aus mir hervor und frage, wie es ihm nach unserem Kennenlernen in der letzten Woche gegangen sei. Herr P. berichtet von seiner Erleichterung, endlich einen Ort für seine Gedanken gefunden zu haben. Er habe sich aber auch gefragt, ob mein Therapieverfahren, die systemische Therapie, ihm überhaupt helfen könne. „Können Sie mir nochmal erklären, wieso Sie diesen Ansatz verfolgen?“, bittet er mich höflich.

Ich fühle mich wie in einem Vorstellungsgespräch und beginne mechanisch, die Besonderheiten der systemischen Therapie aufzuzählen. Herr P. wirkt etwas zufriedener und innerlich atme ich auf. Bestanden. Nach der Sitzung verlasse ich leicht schwindelig den Raum. War ich kompetent genug? Was kann ich Herrn P. überhaupt bieten?

Die nächste Sitzung verläuft ähnlich. Ich bemühe mich, Herrn P. besonders schöne Formulierungen, besonders kluge Erkenntnisse anzubieten, doch nichts scheint genug zu sein. Er wirkt unbeeindruckt und distanziert, wenn auch ausnehmend höflich. Ich habe das Gefühl, ihn nicht besser zu kennen, als nach unserer ersten Sitzung, und bleibe mit einer Mischung aus Selbstzweifeln und Anstrengung zurück.

Heute, an unserem vierten Termin, fühle ich mich abgekämpft. Mir sitzt eine abklingende Erkältung in den Gliedern. Nach einer Nacht mit schlechtem Schlaf und einem Morgen mit hastigem Frühstück begrüße ich ihn. Auf meine Fragen antwortet er oberflächlich. Die Perspektiven, die ich ihm anbiete, lässt er höflich verklingen.

„Manchmal wirken Sie so kompetent, dass ich gar nicht weiß, was ich Ihnen anbieten soll“, entflieht es mir plötzlich. Herr P.s Blick zuckt zu mir, doch er schweigt. Ich versuche mich zu erklären und komme aus dem Stolpern nicht heraus: „Ich versuche alles richtig zu machen, aber ich kann es nicht“. STOPP, rufe ich mir innerlich zu, du bist die Therapeutin, deine Hilflosigkeit hat hier nichts zu suchen! Schließlich schweige auch ich. „Den Eindruck hatte ich gar nicht“, gibt Herr P. halb erstaunt, halb nüchtern zurück. Dann wechselt er das Thema.

Nach der Stunde schäme ich mich. Immer wieder blitzen Erinnerungen an meine Worte auf. Mir wird bewusst, wie sehr ich es mittlerweile gewohnt bin, die Kontrolle zu haben. Still zu lauschen, während eine andere Person ihre Geheimnisse verrät. Immer die mit der größeren Ruhe zu sein, immer die, die eine Außenperspektive anbietet. Doch heute hat die Verletzlichkeit ihre Seite gewechselt.

„Wie ging es Ihnen nach unserer letzten Sitzung?“, eröffne ich die nächste Stunde. Herr P. zögert. „Ich habe viel darüber nachgedacht, dass Sie unsicher sind“, setzt er an. Sofort spüre ich, wie die Scham wieder in mir aufsteigt, nicke ihm aber auffordernd zu. Dann strömt es aus ihm heraus: „Das hat mir gutgetan. Ich bin auch die ganze Zeit unsicher. Ich denke immer darüber nach, wie mein Händedruck ist und ob ich reflektiert genug bin und ob ich wirklich ein Problem habe oder es mir nur einrede. Jedes Mal, wenn Sie etwas Kluges sagen, fühle ich mich dumm. Eigentlich habe ich die ganze Zeit Angst“. Zum ersten Mal habe ich das Gefühl, Herrn P. wirklich zu begegnen.

„Manchmal, wenn wir unbedingt alles richtig machen wollen, verlieren wir unsere Intuition“, sage ich und habe endlich das Gefühl, nicht nur über mich zu sprechen, „wir kontrollieren uns selbst so sehr, dass die Echtheit abhandenkommt und das Gegenüber uns nicht mehr sehen kann“. Herr P. nickt erleichtert.

Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass ich so offen über meine Gefühle spreche – aber das erste Mal, dass eine wirkliche Begegnung in unseren therapeutischen Prozess einkehrt. Die ältere, weisere Therapeutin, die ich hoffentlich einmal sein werde, hätte vielleicht früher bemerkt, dass es mehr Unverkrampftheit braucht. Sie hätte diese auch ohne die impulsive Selbstoffenbarung herstellen können – über Humor vielleicht, direkte Rückmeldungen oder über eine Prise Ruhrpott-Slang. Denn sie hätte sich früher eingestanden, dass ihr Bemühen, eine perfekte Therapeutin zu sein, vielleicht dem eigenen Kontrollbedürfnis, nicht aber Herrn P. nutzte.

Die Therapeutin, die ich heute bin, war hingegen auf ihre unbeholfenen Impulse angewiesen. Durch Herrn P. habe ich darüber zwei Dinge gelernt: Erstens sind Fehler unvermeidlich, egal wie sehr wir uns anstrengen. Zweitens bergen unsere Fehler eine Klugheit, die wir nicht unterschätzen sollten, denn sie sind die bestmöglichen Versuche, die wir gerade zur Verfügung haben. Manchmal stolpern wir – und manchmal erkennt jemand anderes erst dadurch, wie viel Angst er vor dem Fallen hat.

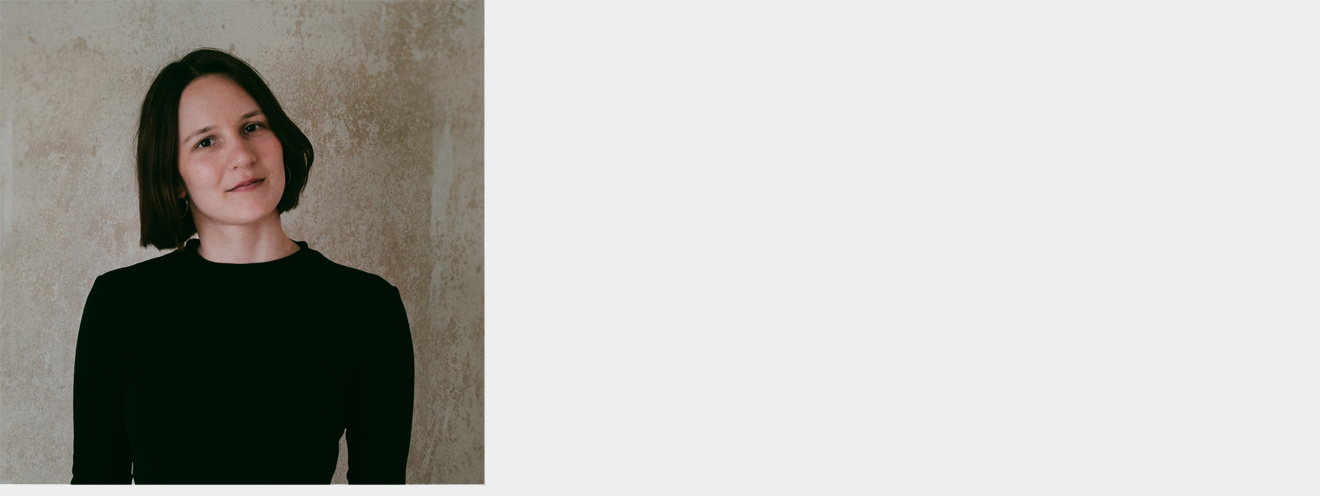

Tabea Farnbacher wurde 1996 in Hannover geboren. Sie arbeitet als Psychologin und Psychotherapeutin in Ausbildung in einer psychiatrischen Klinik im Ruhrgebiet. Seit 2016 ist sie außerdem als Bühnenpoetin und Lyrikerin tätig. Farnbacher wurde mehrfach für ihre schriftstellerische Arbeit ausgezeichnet unter anderem mit Bundespreis „Treffen junger Autorin:innen“. In dieser Kolumne schreibt sie über ihre Erfahrungen und ihre Entwicklung als junge Therapeutin.

Transparenz-Hinweis: Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.