Frau Akgün, Sie sind Psychotherapeutin und Angehörige der deutsch-türkischen Community. Welche Auswirkungen hatten die NSU-Taten, die vor 20 Jahren begannen?

Ich lebe in Köln, auch hier hatten wir einen Anschlag, der auf das Konto der NSU-Täter geht. 2004 zündeten sie eine Nagelbombe in der Keupstraße. Dabei handelt es sich um eine belebte Einkaufsstraße mit vielen türkischen Geschäften. Bei dem Anschlag wurden über 20 Menschen zum Teil schwer verletzt. Ich habe Freunde in der Keupstraße und bekam sehr…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

wurden über 20 Menschen zum Teil schwer verletzt. Ich habe Freunde in der Keupstraße und bekam sehr schnell mit, wie groß die Wut und die Verzweiflung waren. Zum einen darüber, dass Nachbarn und Bekannte durch den Bombenanschlag verletzt wurden, zum anderen wegen der Verdächtigungen, die dann im Zuge der polizeilichen Ermittlungen aufkamen: dass etwa ein Geschäftsbesitzer in kriminellen Kreisen verkehre oder dass Opfer mit der Mafia zusammengearbeitet hätten.

Mit der Hypothese von einem kriminellen Türkenmilieu lagen die Ermittlungsbehörden nachweislich falsch.

Die Polizei war über Jahre auf der falschen Fährte. Als dann allmählich die Wahrheit herauskam, war die große Frage für mich und die ganze Community: Konnten die Ermittler nicht sehen, was dahintersteckte – oder wollten sie es nicht sehen? Ich bin immer wieder verwundert, wie wenig in rechtsextremen Kreisen ermittelt wurde. Der Staat unterhält polizeiliche und geheimdienstliche Institutionen auf Bundes- und auf Landesebenen, trotzdem bekamen die Ermittler nicht heraus, dass willkürlich Kleinhändler erschossen wurden. Wie kommt es, dass sie nicht das Muster erkannten, den rassistischen Hintergrund?

Die beharrliche Suche nach den Tätern im falschen Milieu, die Verdächtigungen gegenüber Angehörigen welche Auswirkungen hatte das auf türkischstämmige Menschen in Deutschland?

Das kann ich mit drei Schlagworten überschreiben: Misstrauen, Enttäuschung und Entfremdung.

Gegenüber wem?

Gegenüber dem deutschen Staat. Kemal Bozay, Bahar Aslan und andere haben 2016 ein Buch herausgebracht mit dem Titel Die haben gedacht, wir waren das. Darin schreiben 40 Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund über den NSU-Komplex. Schon im Buchtitel wird deutlich, dass es die Verbrechen des NSU aus ihrer Sicht geschafft haben, die Gesellschaft in zwei Lager zu spalten: in ein Wir und ein Die. Dieses Ausgrenzungserleben, das teilweise Menschen betrifft, die hier in Deutschland geboren sind oder hier die meiste Zeit ihres Lebens verbracht haben, hat viele tief enttäuscht und erschüttert.

Daraus folgte ein Misstrauen, das bis heute anhält: Hat der Staat den Zusammenhang der Taten und den rassistischen Hintergrund der Morde vielleicht nicht sehen wollen? Oder nicht sehen können, weil der Rassismus in unserer Gesellschaft so selbstverständlich dazugehört? Von diesen Gedanken und Gefühlen ist es nicht mehr weit zur Entfremdung. Letztendlich, so das Empfinden, sind Türkischstämmige immer die anderen.

Woran machen Sie diese Entfremdung fest?

Das Gefühl gibt es vor allem in der zweiten und dritten Generation der Eingewanderten. Wären sie selbstverständlicher Teil der Gesellschaft, müssten sie keine eigene Migrantenkultur kreieren. Wir erkennen gerade junge Migranten an ihrem Habitus, den sie mit einem gewissen Stolz präsentieren. Er ist eine in der Diaspora entstandene Migrantenkultur, eine reaktive Akzeptanz ihrer „Andersartigkeit“ und ein Beispiel für die Entfremdung.

Für die Menschen der ersten Einwanderergeneration sieht es anders aus. Sie haben ihre Sozialisation in ihrem Ursprungsland durchgemacht. Für sie ist und bleibt Deutschland ein fremdes Land. Auch wenn sie 40 Jahre und länger hier leben, werden sie sich mit Deutschland nie so identifizieren, dass sie enttäuscht werden können.

Aber für die hier Geborenen sieht es anders aus?

Für sie gibt es kein anderes Zuhause als hier. Für mich war es sehr spannend zu beobachten, in welcher Sprache mich die Patienten während der Therapie ansprachen. Während die Menschen der ersten Generation froh waren, wenn sie mit mir türkisch sprechen konnten, fragten mich die Patienten der zweiten und dritten Generation gleich zu Beginn, ob wir deutsch sprechen könnten.

Sie denken deutsch, sie sprechen deutsch, sie haben kein anderes Zuhause als dieses Land oder die Stadt, in der sie leben. Aber sie bleiben immer die anderen, weil sie eine dunklere Hautfarbe oder einen fremdländisch klingenden Namen haben.

Seit wann gibt es dieses Gefühl der Entfremdung?

Entfremdung kann nur da entstehen, wo vorher Nähe war. Niemand sollte daran zweifeln, dass diese in den nunmehr gut 60 Jahren, die Türken in Deutschland leben, entstanden ist. Wir sind auf einem guten Weg in die Normalität – schauen Sie sich allein die Zahlen der interkulturellen Eheschließungen an. Aber die Brandanschläge von Mölln und Solingen in den Jahren 1992 und 1993 und später die NSU-Morde sind Schockereignisse, die diese Nähe infrage stellen. Sie prägen sich ins kollektive Gedächtnis der Community ein. Man kann da durchaus von einem Trauma sprechen.

Aber nicht nur solche Taten tragen zur Entfremdung bei. Auch Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung spielen hier eine Rolle. Denken Sie etwa an den Begriff der „Dönermorde“, der im Zusammenhang mit den NSU-Taten kreiert wurde. Der Begriff wurde 2011 zum „Unwort des Jahres“ gewählt. Die Begründung der Jury sprach damals vielen Migranten aus der Seele: „Mit der sachlich unangemessenen, folkloristisch-stereotypen Etikettierung einer rechtsterroristischen Mordserie werden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt und die Opfer selbst in höchstem Maße diskriminiert, indem sie aufgrund ihrer Herkunft auf ein Imbissgericht reduziert werden.“

Welch eine Wirkung hatte das Gerichtsverfahren gegen die NSU-Terrorgruppe?

Anfangs gab es eine große Hoffnung aufseiten der türkischen Community in Bezug auf die Aufklärung der Morde und die Hintergründe der Taten und es herrschte auch sonst ein reges Medien- und Publikumsinteresse. Beides nahm aber mit der Zeit ab. Am Ende stand eine große Ratlosigkeit. Es blieben viele Fragen offen, die die Menschen bis heute beschäftigen: Waren es wirklich nur diese drei Täter? Welche Rolle hat der Verfassungsschutz gespielt? Kann so etwas wieder passieren? Werden wir, die Türkischstämmigen, vom deutschen Staat genug geschützt

Letztlich, so ist mein Eindruck, zogen sich die Angehörigen der Terroropfer und die meisten türkischstämmigen Deutschen nach dem NSU-Prozess innerlich von der Mehrheitsgesellschaft zurück. Der Grund ist das schon beschriebene Entfremdungserleben: Wir gehören nicht dazu. Wenn es uns betrifft, ist der Staat viel gemächlicher in der Aufklärung von Verbrechen oder er schaut einfach weg.

Die Journalistin Annette Ramelsberger beginnt einen Essay zum NSU-Gerichtsverfahren sinngemäß mit den Worten: „Es ist kein gutes Zeichen, wenn am Ende eines Prozesses gegen eine rechtsextreme Terrorbande ausgerechnet die Neonazis auf der Besucherbühne applaudieren.“ War der Ausgang des NSU-Prozesses enttäuschend?

Ja, aber damit sage ich nicht, dass die Gerichtsverhandlung nicht sauber abgelaufen ist. Respekt vor denen, die diese geleitet haben. Der Prozess war dennoch enttäuschend, weil die Hintergründe nicht wirklich transparent wurden. Bei vielen blieben Fragen offen und das Gefühl: Es können nicht nur drei Einzeltäter gewesen sein, die mordend durch das Land zogen. Was, wenn ein Netzwerk dahintersteckt, das noch aktiv ist? Es kann ja sein, dass rechtsradikale Organisationen die NSU-Attentäter unterstützt haben. Rechtsterroristen organisieren sich heute weltweit.

Solche Annahmen haben ja auch Auswirkungen.

Was das Zusammenleben in Deutschland angeht, hat das verheerende Folgen. Die Unterstellung, dass eine Organisation hinter dem NSU steckt, verstärkt nicht nur das Gefühl der Entfremdung der türkischstämmigen Menschen hierzulande, sie ist gleichzeitig Wasser auf die Mühlen der rechtsradikalen Türken. Denn auch auf deren Seite sind nicht alle wohlwollende Demokraten.

Rechtsradikale Türken nutzen diese Entfremdung aus, indem sie sagen: „Schaut her, ihr seid in Deutschland nicht sicher“?

Richtig. Und sie sagen: „Alle Deutschen sind irgendwie Nazis.“ Damit sind die NSU-Taten jetzt eine Waffe in der Hand der Antidemokraten. Sie dienen nun manchen als Rechtfertigung für alles, was türkischstämmige Menschen ihrerseits an nationalistischem oder gar rechtsradikalem Gedankengut an den Tag legen.

Was muss geschehen, damit Menschen mit Migrationsgeschichte sich hierzulande sicher fühlen?

Grundsätzlich geht es nicht darum, die Migranten paternalistisch zu schützen, sondern sie als gleichberechtigt zu akzeptieren. Dafür brauchen wir mehr Symbolpolitik. Gut geeignet sind solche Zeichen, wie wir sie nach den jüngsten Terroranschlägen gesehen haben, bei der Trauerfeier nach den rassistischen Anschlägen von Hanau: Hochrangige Politiker wie die Kanzlerin und der Bundespräsident haben daran teilgenommen. Das war vorbildlich. Solche Symbole der Zugehörigkeit, ein Zeichen, dass alle Menschen, die hier leben, selbstverständlich zu einem großen Ganzen dazugehören, sind enorm wichtig.

Alle Signale, die zeigen, dass man die hier Lebenden nicht nach Pässen oder nach Ethnien aufteilt, sind hilfreich. Was diese Signale angeht, kann Deutschland noch einiges verbessern. Hier heißt es noch in der dritten Einwanderergeneration „Menschen mit Migrationshintergrund“ oder wir sprechen von „Passdeutschen“. Solche Begriffe sind nicht geeignet, Menschen als Gleichberechtigte in unsere Gemeinschaft einzuladen. Wer sich als Bürger auf Augenhöhe erlebt und nicht als „Bürger mit Migrationshintergrund“, wird sich im Land auch sicher fühlen und dazugehörig.

Was können wir als Einzelne tun, um das Vertrauen aller hier lebenden Menschen wiederzugewinnen?

Wir können an den Bildern in unseren Köpfen arbeiten. Sie könnten sich fragen: Wenn ich „eine Türkin“ höre oder „ein Moslem“, welche Bilder habe ich dann dazu in meinem Kopf? Und wie viele Menschen aus dieser Gruppe kenne ich wirklich? Ich meine nicht den türkischen Gemüsehändler, den Sie dreimal in der Woche sehen, weil sie bei ihm einkaufen. Ich meine Menschen, mit denen Sie Ihre Freizeit verbringen, mit denen Sie essen gehen, mit denen Sie in einem Verein sind, Geburtstage feiern.

Und wenn ich keine kenne?

Wenn Sie niemanden persönlich kennen, dann können Ihre inneren Bilder zu „einer Türkin“ oder „einem Moslem“ kaum auf echten, in der Realität gemachten Erfahrungen gründen. Aber woher kommen Sie dann? Sie speisen sich vor allem aus zwei Quellen: den Medien und eigenen Projektionen. Beides sind keine Garanten für getreue Abbilder der Wirklichkeit. Was die Medien angeht, so bilden diese immer nur einen Teil der Realität ab, meist den „sensationellen Teil“. Noch realitätsferner sind aber die eigenen Projektionen. Denn hierbei, so beschreibt es die Psychoanalyse, handelt es um die Verschiebung von eigenen Wünschen, Fehlern oder Schuldgefühlen auf andere Personen oder Situationen. Was also bilden meine Projektionen ab? Was hat das mit mir zu tun? Sich das zu fragen könnte einer der Schlüssel zu einer weltoffeneren Gesellschaft sein.

Interview: Susie Reinhardt

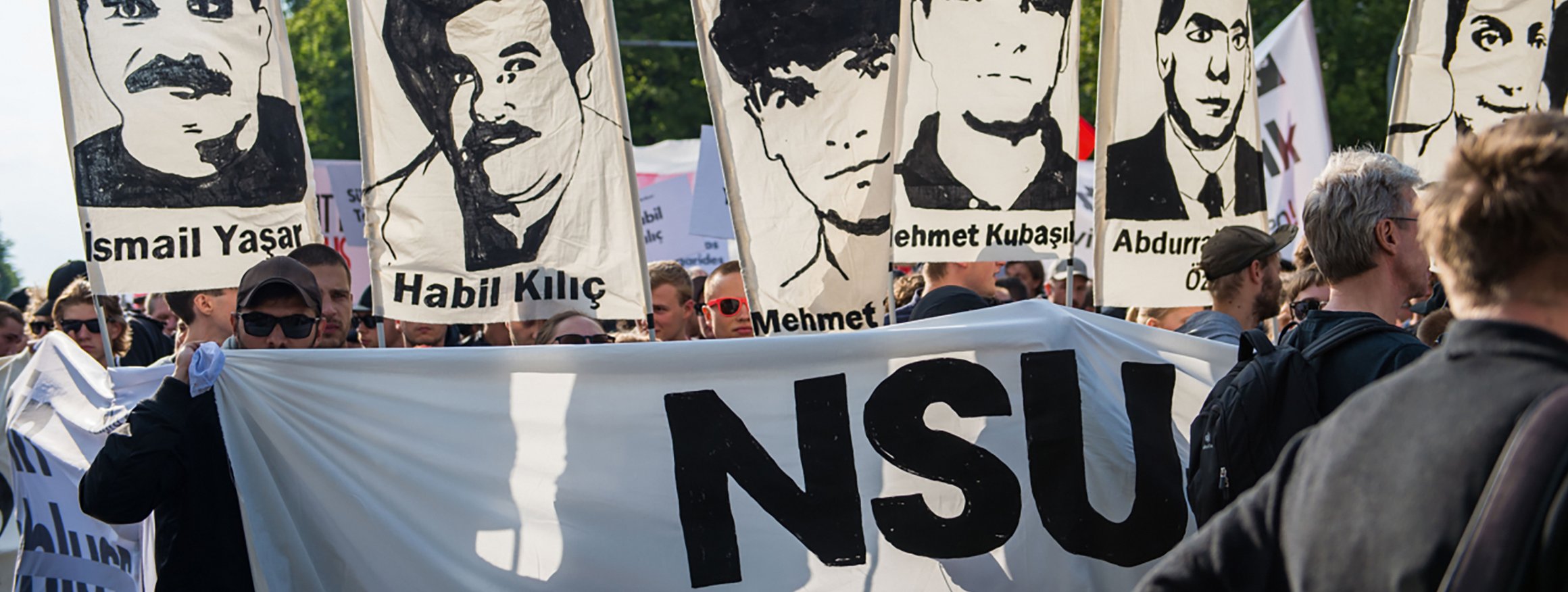

Die Namen der Opfer des NSU

Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kiliç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat, Michèle Kiesewetter

Lale Akgün ist Psychologische Psychotherapeutin. Sie baute das Landeszentrum für Zuwanderung in Nordrhein-Westfalen auf. Ab 2002 saß sie als erste direktgewählte türkischstämmige Frau für die SPD im Bundestag. Seit 2017 arbeitet sie als Senior Researcher an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Zum Weiterlesen

Baha Güngör, Lale Akgün: Hüzün … das heißt Sehnsucht. Wie wir Deutsche wurden und Türken blieben. Dietz, Bonn 2020

Annette Ramelsberger: Nach dem NSU-Prozess: Leerstellen und Lehren. Der Essay ist erschienen in der APuZ, Zeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, 69. Jahrgang, 49–50/2019, 29. November 2019

Tanjev Schultz: NSU. Der Terror von rechts und das Versagen des Staates. Droemer, München 2018

Mala Reinhardt: Der zweite Anschlag. Dokumentarfilm. PRSPCTV Productions, Deutschland 2018