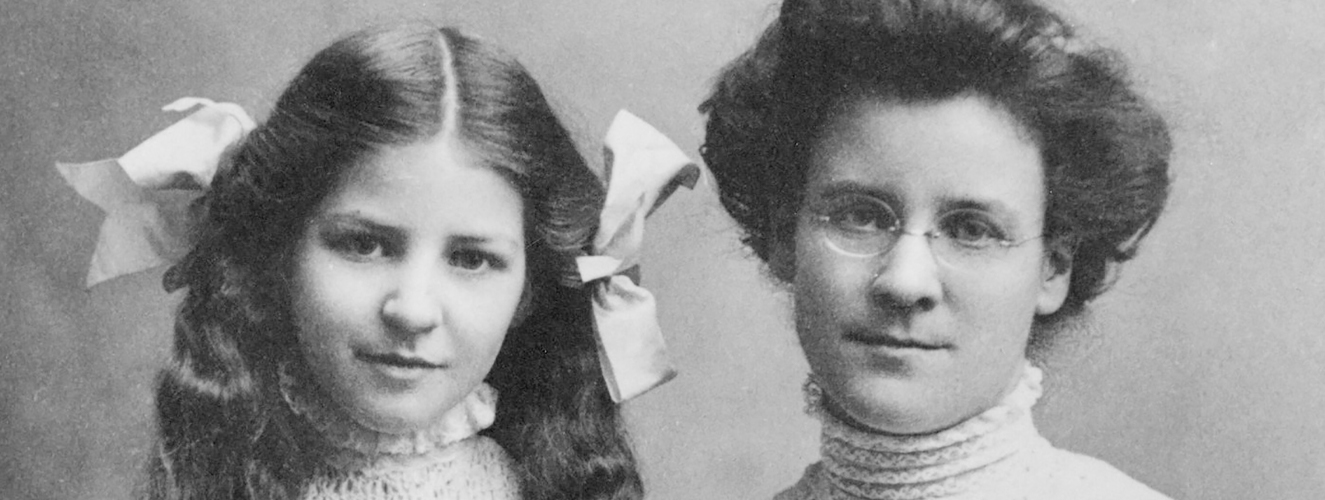

Die Geschichte des berühmtesten Persönlichkeitstests der Welt beginnt in einem Wohnzimmer, nicht weit von Washington, D.C. Katharine Briggs, die Haare zum Knoten, die Augen hinter einer Brille versteckt, ist Hausfrau. Die Stunden, die ihr Mann Lyman arbeitet, verbringt sie mit Hausarbeit und ihrer Tochter Isabel. Eines Tages im Jahr 1901 verwandelt sie dann ihr Wohnzimmer in ein Labor.

Dort testet sie ihre vierjährige Tochter Isabel. Dem Kleinkind präsentiert sie gefährliche Objekte und reagiert mit…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

schrillem „No, no!“, wenn Isabel danach greift. Verhält sich Isabel aber wie gewünscht, belohnt die Mutter sie mit Geschichten. Diese Drills nennt Katharine „Aufmerksamkeits-Gehorsamkeits-Training“ und notiert ihre Beobachtungen in einem Manuskript.

Ihr Wohnzimmer, in das bald auch die Nachbarskinder zur Erforschung ihrer Persönlichkeit eingeladen sind, wird zum „kosmischen Labor für Babytraining“: Abends überreicht Katharine Briggs den Müttern kleine Reports über den Charakter ihrer Kinder.

The Perfect Match?

So anschaulich beschreibt es die Autorin Merve Emre, die in ihrem Buch The Personality Brokers die Geschichte des Myers-Briggs-Persönlichkeitstest auf rund 300 Seiten recherchiert hat. Von der Zeit im Charakterlabor des Wohnzimmers, so Emre, wird es noch einige Jahre dauern, bis Katharine Briggs mithilfe ihrer Tochter den Myers-Briggs-Typenindikator erfindet, kurz MBTI. Heute ist das der mit Abstand populärste Persönlichkeitstest der Welt.

Mehr als 2,5 Millionen Menschen absolvieren ihn pro Jahr, weil sie den Beruf finden wollen, der zu ihrem Charakter passt, den Partner suchen, dessen Persönlichkeit mit ihrer eigenen „matcht“, oder weil sie ein Auswahlverfahren für eine Arbeitsstelle durchlaufen. Sie beantworten dafür 93 Fragen und werden mittels der Ergebnisse einem von 16 Persönlichkeitstypen zugeordnet.

Katharine Briggs stieg mithilfe des Indikators zur Unternehmerin auf und begründete ein bis heute florierendes Milliardengeschäft rund um Charaktertypen: Der Typenindikator wurde in 29 Sprachen übersetzt und wird aktuell in 115 Ländern verwendet. Auf seiner Basis treffen amerikanische Firmen ihre Hire-and-Fire-Entscheidungen. 88 Prozent der größten US-Konzerne nutzen den Myers-Briggs – vom innovativen Start-up im Silicon Valley bis zum börsennotierten Konzern –, um die Persönlichkeit eines Bewerbers zu beurteilen oder Voraussagen darüber zu treffen, ob sich ein Mitarbeiter als Führungskraft eignet. In Deutschland darf der Indikator nicht als alleiniges Einstellungskriterium verwendet werden. Hier versucht man mit seiner Hilfe, die Selbsteinsicht von Mitarbeitern in Seminaren zu fördern oder Teams zu bilden, in denen sich die Persönlichkeiten ergänzen und nicht hemmen oder bekämpfen.

Das Studienobjekt entgleitet ihr

Aber zunächst zurück ins Washington Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Katharines Engagement als autodidaktische Hobbypsychologin erst einmal einen abrupten Dämpfer erhält, als ihre Tochter Isabel 1915 aufs mehr als hundert Meilen entfernte Swarthmore College wechselt und das elterliche Zuhause verlässt. Das Haus ist nun verwaist, Katharines Lebensaufgabe und Studienobjekt sind ihr entglitten, sie leidet unter Ängsten und verfällt in eine Depression.

An den Nachmittagen sitzt sie am Küchentisch und spielt Solitaire, sie hört auf, sich morgens ihren Hausanzug anzuziehen und die Haare zu frisieren, schließlich starrt sie ganze Tage aus den Scheiben des einst so belebten Washingtoner Wohnzimmers. Aus diesem Loch hilft ihr ein Artikel über Carl Gustav Jung, auf den sie im November 1923 in dem Politmagazin The New Republic stößt.

Fiebrig verschlingt Katharine daraufhin Jungs Werk Psychologische Typen, das schnell zu ihrer Bibel wird, und entwickelt eine Obsession. Freunde beschreiben den Schweizer Psychoanalytiker als ihren persönlichen Gott, ihr Idol, der ihr sogar im Traum erscheinen wird und den künftigen Weg weist: Die Zeiten des Babytrainings sind vorbei, sie spürt: „Das ist es!“

Ein roter Faden

Im Haus hängt sie nun Bilder von bekannten Persönlichkeiten auf, deren Leben und Charakter sie inspirieren, und sie liest deren Biografien. In täglichem stundenlangem Studium sucht sie nach dem Typus und dem Verbindenden im Leben des jeweiligen Prominenten. Mit dem alten Forschereifer, mit dem sie vor ein paar Jahren noch die Nachbarskinder beobachtet hatte, beginnt sie nun, Prominente, Familie und Freunde zu durchleuchten.

Was war passiert? Jungs Einsichten helfen Katharine Briggs, die eigenen Krisen und die Konflikte in ihrer Familie mithilfe der Typenlehre zu verstehen und zu ordnen. Durch die Komplexität ihres eigenen Lebens mit Ecken und Kanten, Niederlagen und Triumphen zieht sich für sie plötzlich ein roter, verstehbarer Faden. Sie hat das Gefühl, mit sich selbst Frieden schließen zu können. Nach Jahren des Studiums am Küchentisch bricht Katharine Briggs ab 1926 ihr Schweigen und versucht mit einer Reihe von Artikeln, den Menschen die Persönlichkeitstypen nach Jung zugänglich zu machen.

Es wird Tochter Isabel Briggs Myers sein, die diese mütterliche Fleißarbeit systematisiert und im Jahr 1943 einen Prototyp des Persönlichkeitstests veröffentlicht, der aufgrund von 93 bimodalen Fragen die bevorzugte Weise eines Menschen abfragt, die Welt wahrzunehmen und in ihr zu handeln. Das Ergebnis wird als 4-Buchstaben-Kürzel, der sogenannte „Typ“ erfasst. Dieser ergibt sich bis heute daraus, wie ein Mensch mit seiner Aufmerksamkeit in der Welt orientiert ist:

Ist er extravertiert (E) oder introvertiert (I)? Weiterhin wird abgefragt, wie ein Mensch Informationen verarbeitet, ob durch sensuelles Empfinden (S) oder intuitiv (N). Schließlich ermittelt der Bogen, wie ein Charakter bevorzugt Entscheidungen fällt, ob durch Denken (T) oder Fühlen (F), und wie er mit der Welt umgeht, ob er eine Präferenz fürs Urteilen (J) oder eher für das Wahrnehmen (P) hat. So ergeben sich 16 denkbare Kombinationen und die bis heute verwendeten Buchstabenkürzel.

Kalt, steif, pedantisch: der Typ Inspektor

Sie wirken wie Geheimcodes. Eingeweihten sollen sie jedoch wie ein „Sesam, öffne dich“ Zutritt zu einer neuen Welt bieten: Sieht ein Berater heute ESTJ (E = Extraversion, S = sensorisch Rohdaten und Details sichtend, T = Denken, J = Urteilen), so formt sich vor seinen Augen das Bild eines Führungsanwärters: effizient, entscheidungsfroh, analytisch und an klaren Zielen orientiert, aber auch hart und entschieden durchgreifend: der Direktor-Typ. Ein Großteil der Manager ist diesem Typus zuzuordnen.

Ganz anders ist das Bild, das sich bei ISTJ (I = Introversion, S = sensorisch, T = Entscheidung durch Denken, J = Urteilen) offenbart: ein introvertierter Pflichtmensch, der gerne Regeln anwendet und manchmal mit der Fülle an exakten Detailinformationen wie ein wandelndes Lexikon wirkt. Kollegen empfinden ihn als ernst, kalt, steif und womöglich pedantisch. Sein Fokus liegt auf dem Hier und Jetzt. Eingeweihte taufen ihn den Inspektor-Typ. Mit seiner Vorliebe für traditionelle Umgebungen und Abläufe würden ihn die Arbeitsweisen in einem Start-up vermutlich an den Rand des Wahnsinns treiben, ein strukturiert-logischer Ablauf in einer Verwaltung könnte ihn aber aufblühen lassen.

Die Idee hinter der Klassifikation des Myers-Briggs-Tests: Es gilt, die richtigen Typen in der richtigen Nische zusammenzubringen, um Erfolg und Produktivität zu steigern oder um Liebesglück durch passende Paarungen zu erschaffen. Dafür geben Firmen auf Kandidatensuche und Partnersuchende in Onlinebörsen bis heute viel Geld aus.

Frühe Versuche

Dahinter wirkt das Bedürfnis der Menschen, sich selbst erkennen zu können – und das mithilfe möglichst einfacher Kategorien. Dieses menschliche Verlangen ist im Grunde uralt. Schon in der Tradition des griechischen Arztes Hippokrates suchte man Hilfe bei der Frage „Wer bin ich und wer bist du?“, um sich und seine Mitmenschen besser zu verstehen. Auch hier ging man davon aus, dass Menschen in psychologische Typen eingeteilt werden können, und unterschied die Temperamente anhand einer Lehre der Körpersäfte als sanguinisch, cholerisch, phlegmatisch oder melancholisch.

Letzteren riet man, Weißwein zu trinken, um ihre dunklen Säfte aufzuhellen. Der MBTI reiht sich ein in diese Tradition, doch zeigt er sich, wie die Autorin Merve Emre herausarbeitet, als Kind seiner Zeit: Im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution in den USA, des Fordismus, den Isabel und Katharine um die 1920er und 1930er Jahre miterleben, beginnt sich langsam ein neuer Arbeitertypus zu entwickeln. Dieser sondiert den Bedarf am Markt, die Skills und Typen, die verlangt werden, und richtet sich danach als Mensch aus.

In der Liebe, im Coaching

Deutsche Unternehmen vertrauen bis heute auf den Indikator aus der Blütezeit des Fordismus: Die Ruhr-Universität Bochum schickte 2013 einen Fragebogen an die 500 größten deutschen Unternehmen, die 50 größten Banken und die 20 größten Versicherer. Das Ergebnis: 43 Prozent der Unternehmen, die antworteten, wendeten den MBTI zur Personalentwicklung an, womit er wissenschaftlich fundiertere Tests überwiegt. Die Firmen nutzen ihn nach eigener Auskunft zur Selbstexploration von unteren und mittleren Führungskräften, zur Teamentwicklung und zum Coaching.

Und sie setzen ihn bei der Personalauswahl in Assessmentcentern ein, wenn auch nicht als alleiniges Kriterium. In der akademischen Psychologie allerdings ist der Myers-Briggs-Typenindikator hierzulande weder Gegenstand der psychologischen Forschung noch wird er gelehrt und an Studierende der Psychologie weitergegeben. Wissenschaftler führen gegen den Myers-Briggs drei im Grunde vernichtende Einwände an:

Erstens: Seine Fragen beruhen auf einfachsten Dichotomien: Der Typenindikator ist rein binär angelegt. Entweder ist man extravertiert oder man ist introvertiert. Graustufen und Schattierungen der Persönlichkeit sind in dem System nicht vorgesehen, es suggeriert eine Eindeutigkeit der Pole. In der Realität, so Eva Asselmann, Persönlichkeitspsychologin an der Humboldt-Universität zu Berlin, existieren jedoch keine solchen „Idealtypen“, sondern „eher Mischtypen“: „Niemand ist zu jeder Zeit und in jeder Umgebung und Lebenslage hundertprozentig das eine oder das andere.“ Der Indikator scheitere damit an der Komplexität der menschlichen Psyche und suggeriere eine trügerische Sicherheit: „Wissenschaftlich ist er in keiner Weise valide.“

Die Big Five

Asselmann und ihre Kollegen empfehlen das „Big Five-Modell“, das Grautöne in einem Kontinuum abbilden kann und annimmt, dass sich ein Charakter durch fünf Faktoren, ihren Grad der Ausprägung und die Korrelation dieser Faktoren untereinander beschreiben lässt: Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion sowie Verträglichkeit und Neurotizismus. Als genetisch determiniert und von Geburt an festgelegt betrachtet das Modell etwa 50 Prozent dieser Charaktermerkmale.

Auch Matthias Ziegler, Professor für psychologische Diagnostik an der Humboldt-Universität zu Berlin, der mit Kollegen anderer Universitäten im Jahr 2019 eine Studie zur Persönlichkeitsdiagnostik veröffentlicht hat, schlussfolgert: „Persönlichkeit ist ein Kontinuum.“ Es gebe den breiten Konsens in der akademischen Psychologie, dass man Persönlichkeitseigenschaften als „Dimensionen, nicht als Schubladen“ begreifen müsse. Ziegler und Kollegen attestieren nach ihrer Studie Typenprofilen allgemein nicht mehr Aussagewert als „einem Münzwurf“: Selbst mit riesigen Datenmengen und Unterstützung von Algorithmen ließ sich in ihrer Versuchsanordnung nämlich nicht einmal die Existenz von eindeutigen Persönlichkeitstypen bestätigen, die bei einer Testwiederholung Bestand hatten.

Die zweite Kritik am Myers-Briggs-Test: Der ermittelte Typus beruht auf der Selbsteinschätzung eines Menschen zum Zeitpunkt, zu dem er den Test macht. In den sechziger Jahren testete der österreichische Psychologe Walter Mischel bereits den Myers-Briggs und zeigte, dass Menschen, die den Test ein zweites Mal durchliefen, ein anderes Ergebnis erzielten, sich also offenbar anders wahrnahmen und einschätzten. Über Nacht hatten sie offenbar ihren Typ gewechselt. Mischel schlug vor, nicht von stabilen Typen, sondern von Tendenzen zu sprechen; anstelle von Definitionen sollte man offen für das Werden bleiben.

Wie tickt der ideale Spion?

Schließlich sind drittens die wählbaren Antwortalternativen des Indikators – zum Beispiel „Wenn Sie auf Partys sind: Langweilen Sie sich manchmal?“ oder „Sagt es Ihnen meistens zu?“ – so allgemein, dass sie im Prinzip immer irgendwie passen. Psychologen nennen dieses von Horoskopen vertraute Phänomen den „Barnumeffekt“, nach dem sich jeder in sehr allgemeinen Aussagen wiederfinden kann, und sie urteilen: Der Myers-Briggs hat kaum größere Aussagekraft als ein Horoskop.

Und es offenbart sich noch ein tieferes, philosophisches Problem: Ist unser Charakter über alle Zeiten hinweg so stabil oder kann sich unsere Persönlichkeit nicht über die Lebensspanne entwickeln? Können wir uns durch eigenen Antrieb, Handeln und den freien Willen nicht auch gezielt in eine gewünschte Richtung bewegen? Die Diskussion um diese Frage der Persönlichkeitspsychologie kennt zwei Lager: Das eine begreift Charakter wie die Urheberinnen des Myers-Briggs als von Geburt an stabil und unveränderlich: „Type never changes“, wiederholte Katharine Briggs und sie berief sich dabei – natürlich – auf C.G. Jung.

Dagegen betont das andere Lager, dass Menschen in ihrer Persönlichkeit wachsen und sich im Laufe ihres Lebens durch Erfahrung und Zeit entwickeln und ihre charakterliche Prägung ändern könnten. Ein Schüler, der früher sehr unordentlich war, kann im Laufe seines Lebens, womöglich angeregt durch Misserfolge, zu einem gewissenhaften Arbeiter reifen.

Von Männern belächelt

Isabels erste Kunden in den Jahren 1943 bis in die frühen 1950er hegten hingegen den Wunsch, Menschen klar und eindeutig zu prognostizieren und zu rastern: Die Strategic Services, Vorläufer des Geheimdienstes CIA, versuchten mithilfe des Myers-Briggs-Tests in einem geheimen Auswahlverfahren herauszufinden, wie der ideale Spion tickt und mit welchen Eigenschaften eine solche Karriere gelingt.

Es folgten systematische Anwendungen für das Institute of Personality Assessment and Research mit Kreativen, Künstlern und Schriftstellern wie Norman Mailer und dem jungen Truman Capote (ein ENFP!), die Wochenenden mit Spielen, Tests und Drinks bei „House-Partys“ verbrachten, fast wie die Babys in Katharines Wohnzimmerlabor. Hier kam der Indikator neben anderen diagnostischen Verfahren zum Einsatz: Die Auftraggeber wollten das Geheimnis des kreativen Typus lüften und nutzten Isabels Arbeit.

Sie selbst – mittlerweile eine ältere, grauhaarige Lady – wurde von den federführenden Wissenschaftlern allerdings „diese fürchterliche Frau“ genannt, die den Indikator verkaufte und nun als Nichtwissenschaftlerin und Hausfrau mitreden wollte. Sie wurde von den Männern belächelt. Zur ersten nationalen Konferenz über Persönlichkeitsdiagnostik 1960 lud man sie in letzter Minute und nur aus Höflichkeit ein. Doch als sie das Podium betrat, fast hinaufsprang und zu sprechen begann, spürten alle die Begeisterung der Erfinderin für ihr Produkt.

Den Meister missinterpretiert

Ab den achtziger Jahren und Mitte der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts wurden Isabels Typen dann auch international auf Konferenzen diskutiert, so zum Beispiel in Südafrika. Wann die Diagnostik es bis nach Deutschland schaffte, lässt sich historisch nicht exakt auf eine Jahreszahl datieren. Doch die Nachfrage rund um Typen und Produkte floriert stabil seit Mitte der Neunziger bis heute: Es gibt Diäten auf dem Markt, die auf MBTI-Typen zugeschnitten sind, Partnerbörsen, die den Test für das perfekte Datingmatch nutzen und damit werben, dass ihren Kunden so Enttäuschungen mit falschen Typen erspart blieben.

Die bekannte Psychologin Stefanie Stahl bietet aktuell Singlepartys auf Basis der leicht abgewandelten 16 Persönlichkeitstypen des MBTI an und versucht die Typen auch für das Miteinander und Reüssieren am Arbeitsplatz fruchtbar zu machen. Die Designmöbelfirma Herman Miller wiederum entwickelte Bürostühle, die auf die Bedürfnisse der Myers-Briggs-Typen zugeschnitten sind.

C.G. Jung, der für all die Dienstleistungen und Modelle mit seinem Namen herhält, sollte nie erfahren, dass dieser für immer mit dem ehrgeizigen Mutter-Tochter-Team und dessen Lebenswerk verbunden ist. Längst hat die Forschung enthüllt, dass Briggs in ihrer Begeisterung C.G. Jung in einigen Punkten missinterpretierte. Der Begründer der analytischen Psychologie glaubte nicht, dass Menschen permanent und leicht einem Typus zuzuordnen seien. Das massenhafte Klassifizieren stehe sogar dem entgegen, was ein Individuum im Kern für den Analytiker ausmache: seine Unverwechselbarkeit. Jeder Mensch sei, so Jung, die Ausnahme von der Regel.

Ein Akt der Emanzipation

Einmal trafen die Frauen, Katharine vor Aufregung bebend, den Meister: im Jahr 1936 in einem Zimmer des Ambassador-Hotels an der Park Avenue in New York. Jung gab sich bei der Begegnung herablassend. Er konnte nicht ahnen, dass Jahrzehnte später der Indikator auf Basis seiner Werke international durchstarten und sich bis in die Gegenwart hinein zu einer Art Gelddruckmaschine entwickeln würde.

Heute schweigt CPP, der exklusive Verlag, an den der Indikator 1975 von der mittlerweile erkrankten Isabel am Ende ihres Lebens verkauft wurde, zu den Umsatzzahlen des Tests: Sie werden auf mehr als 20 Millionen Dollar im Jahr geschätzt. Die Urheberinnen – Isabel verstarb 1980 – erlebten den weltweiten Erfolg ihres Myers-Briggs nicht mehr. Ihnen war es aber auch nicht um Reichtum gegangen, eher um Emanzipation. Sie glaubten, dass ihr Indikator Menschen zu einem besseren Leben und friedvollerer Kommunikation verhelfen würde. Sie wollten niemals werten und sagten unermüdlich: Kein Typ ist besser als der andere.

Literatur

Merve Emre: The personality brokers. The strange history of Myers-Briggs and the birth of personality testing. Doubleday, New York 2018

C.G. Jung: Psychologische Typen. Gesammelte Werke, Band 6. Patmos, Düsseldorf 2018