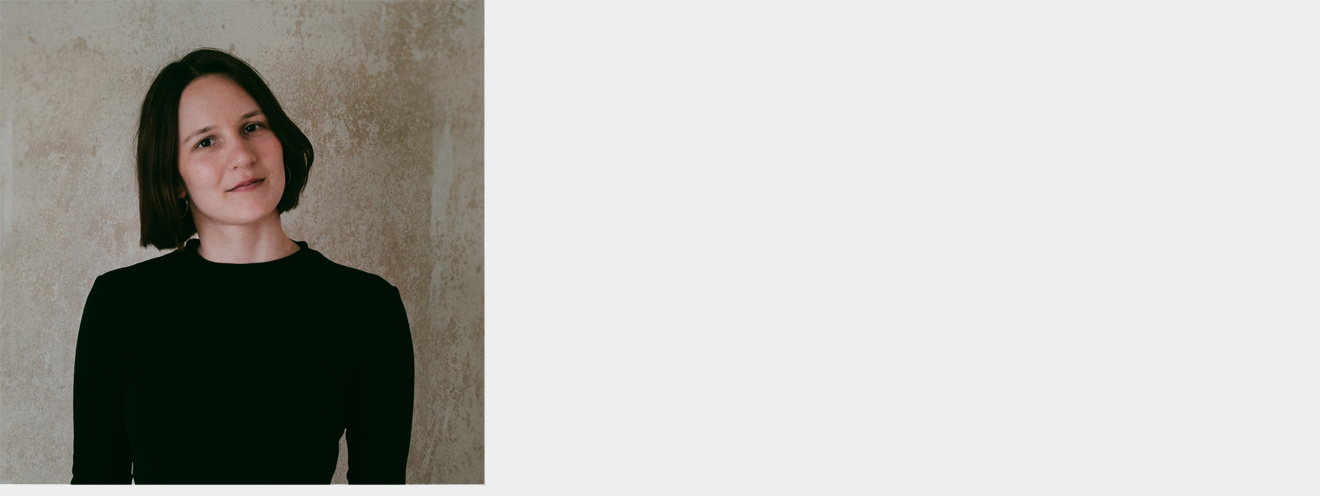

Martina ist unsere Bewegungstherapeutin und hat eine dunkle Stimme. Martina kommt manchmal in Jogginghose zur Arbeit. Martina strickt während der Teambesprechungen und hat einen schnellen Verstand. „Hört mal“, beginnt sie oft, wenn sie etwas sagen will. Sie ist für mich der Geysir des Teams – eine sprudelnde, spontane Wärmequelle. Ich habe Martina sofort gemocht.

Schon zwei Wochen nach meinem Arbeitsbeginn war mir die übliche 40-Stunden-Woche zu viel. Auch ohne zusätzliche Ausbildungswochenenden und kreative Freiberuflichkeit wäre sie eine Herausforderung gewesen. So war sie eine Überforderung. Ich sprach mit Martina darüber, die mich darin bestärkte, meine Stunden zu reduzieren.

In der Teamsitzung fand ich dann aber doch nicht den Mut, als jüngste und neueste Kollegin gleich den Wunsch nach weniger Arbeit zu äußern. „Hört mal“, sagte Martina und unterbrach kurz ihren Strickvorgang, „Tabea will ihre Stunden reduzieren.“ Meine Wangen wurden rosa, ich erläuterte mein Anliegen, kein Widerspruch. Die 30-Stunden-Woche wurde Realität. Nach dem Meeting ging Martina mir nach und sagte einen Satz, den man wohl nur in einer Psychiatrie so unironisch zu einer neuen Kollegin sagen kann: „Hör mal, ich wollte dich eben nicht bevormunden. Ich habe bei dir einfach so eine Tochter-Übertragung.“

Für Sätze wie diese liebe ich mein Arbeitsumfeld. Ich habe das Gefühl, immer zu wissen, woran ich bin. Mich auch zeigen zu dürfen, wie ich bin. Zu hören, dass jemand mir gegenüber mütterliche Gefühle hat, macht es mir leichter, meine eigene Unsicherheit anzuerkennen. Der schamfreie Umgang mit den eigenen Gefühlen, die strickenden Frauen im Team, die Gespräche darüber, was andere Menschen wohl im Innersten bewegt – das ist für mich eine utopische Kultur.

Manchmal macht mich diese Verletzlichkeit auch nervös. Ich grüble dann darüber nach, ob ich im Team zu viel von meinen Unsicherheiten verraten habe. Vielleicht wirke ich jetzt unprofessionell? Denken die anderen, dass ich keine kompetente Therapeutin bin?

Aber in der therapeutischen Arbeit sind wir eben unser einziges Werkzeug. Wir, mit unseren Erfahrungen, unserem Wissen und unseren Gefühlen. Wenn mich eine Patientin sauer macht, dann bedeutet das etwas. Wenn ich mich ständig angegriffen fühle, dann bedeutet das etwas. Das wahrzunehmen, was uns verwirrend, peinlich oder sogar verwerflich erscheint, ist unser Job. Manchmal für den eigenen inneren Notizblock. Manchmal, um es der Patientin zur Verfügung zu stellen. Bevor ich mit dieser Arbeit begonnen habe, hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass ich einer 55-jährigen Karrierefrau gegenüber mütterlich empfinden könnte. Tat ich dann aber. Mit ihr entstand ein Gespräch darüber, dass sie sich häufig hilflos fühle, das aber außerhalb der Therapie selten zeige. Und so immer wieder zu der Person werde, bei der sich die anderen anlehnen. Wie viel Sicherheit ihr das gebe. Wie einsam das auch machen könne.

Menschen wie Martina wissen das. Meine älteren Kolleginnen stecken mir Bücher zu, geben weisen Rat und stellen die richtigen Fragen. Sie sprechen darüber, wie viel Genervtheit manche Patientinnen in ihnen auslösen, weil es nützlich ist, diese Gefühle zu besprechen. Sie haben eine Unverkrampftheit, die eine heiße Bewunderung in mir auslöst.

„Kann ich mal an einem deiner Schreibworkshops teilnehmen?“, fragte mich Martina neulich. „Aber nur, wenn man auch negative Sachen schreiben darf. Ich will über jemanden schreiben, der sich verhält, wie ein richtiger Affenarsch. Und da muss ich auch Affenarsch sagen dürfen.“ Ich muss oft lachen, wenn ich mit ihr spreche. Es macht mich dankbar, mit so unterschiedlich jungen und so unterschiedlich geschulten Menschen zu arbeiten. Diesen Sommer geht Martina in Altersteilzeit. Das finde ich schade. Affenarschschade.

Transparenz-Hinweis:

Es gibt keine Therapeutin ohne Patientinnen – deshalb erzählt diese Kolumne von Menschen in der Psychiatrie. Da der Schutz der Behandelten an oberster Stelle steht, werden die Fallbeispiele bezüglich ihrer soziodemographischen und biografischen Daten stark verändert und erscheinen mit zeitlichem Abstand. Die berichteten Begegnungen bleiben in ihrem emotionalen Kern erhalten.