Ich kam immer erst, wenn alle weg waren. Am späten Nachmittag, am Abend oder in den Ferien. Wenn die Räume leer waren und keiner gesehen hat, wie ich den Müll aufsammle oder die Toiletten schrubbe.

Seit 15 Jahren arbeite ich als Reinigungskraft. Früher war ich Verkäuferin im Einzelhandel, aber nach der Kinderpause fand ich keine Stelle mehr. Also habe ich überlegt: Was machst du? Du gehst putzen. Damit habe ich schon als Schülerin Geld verdient und die Arbeit konnte ich gut mit der Familie vereinbaren.

Ich habe schon alles sauber gemacht: öffentliche Toiletten, Treppenhäuser, Bürogebäude, Privatwohnungen. Viele denken: Putzen ist unwürdig, ist unterste Schublade. Darum haben sie auch keinen Respekt vor den Menschen, die es tun. Anders kann ich mir nicht erklären, warum zum Beispiel Lehrkräfte zulassen, dass in ihren Klassenräumen der Müll auf dem Boden liegenbleibt oder warum Leute in öffentlichen Toiletten danebenpinkeln. Das ist doch rücksichtslos gegenüber denen, die es wieder saubermachen müssen.

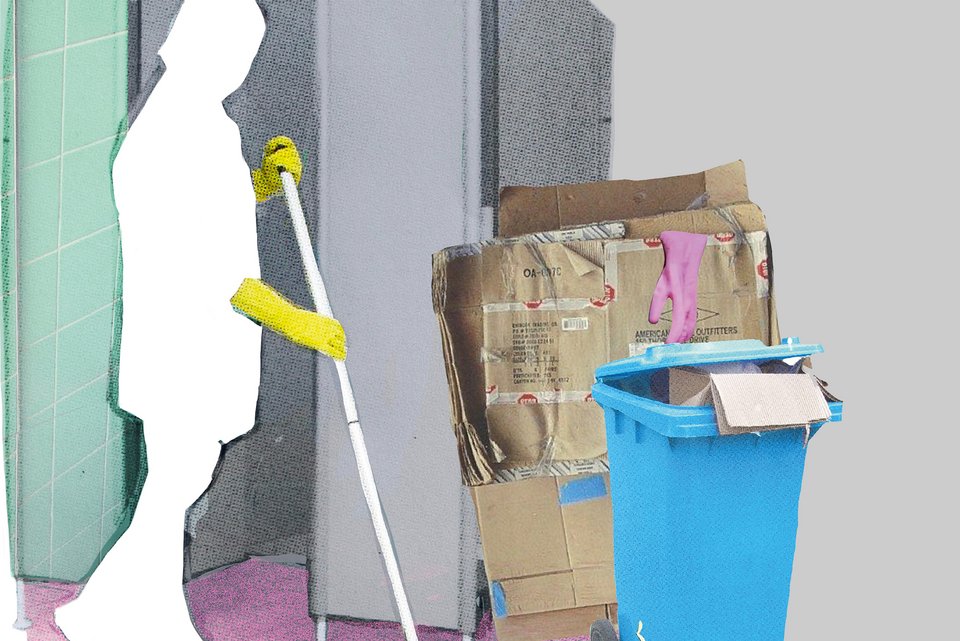

Als wäre der Dreck von selbst verschwunden

Die meisten Menschen machen sich keine Gedanken darüber, was sie uns Reinigungskräften alles zumuten. In den Kindergärten zum Beispiel liegen die Essensreste auf dem Boden, Knetgummi ist festgetreten, an den Tischen klebt Glitzer. Eigentlich müssten die Erzieherinnen und Erzieher das bereinigen. Tun sie aber nicht. Auf mich wirkt das wie: Die Putzkraft kommt ja noch, soll die es doch machen. Vielleicht sind sie sich auch zu fein dafür – sonst würden sie doch wenigstens die Essensreste aufheben, damit die Kleinen da nicht durchkrabbeln.

Und dann sollen wir auch noch still und heimlich arbeiten. Denn das erwarten die Kunden: Man soll nur sehen, dass es sauber ist. Nicht, wie es saubergemacht wird. Du musst unsichtbar sein, wie ein Geist. Als wäre der Dreck von selbst verschwunden.

Für das Putzen habe ich mich zwar nie geschämt – ich weiß ja, was ich leiste –, aber diese Erwartung hatte ich verinnerlicht. Lange habe ich selbst gedacht: Bloß keinen stören, bloß nicht im Weg sein. In meinem Kopf war immer der Kunde und wie er alles sehen würde: Habe ich auch ja keine Spinnenwebe vergessen, kein Papierkügelchen übersehen? Das ging bis ins Privatleben. In Arztpraxen oder Restaurants kreiste mein Blick und ich sah sofort den Dreck hinter den Heizkörpern oder den Schmutzrand an Stühlen.

Wenig bezahlen und viel fordern

Das Schlimme an diesem Job ist: Mich wollen die Kunden nicht sehen; aber wenn etwas nicht geputzt wurde, sehen sie das sofort. Dann gibt es Ärger. Und nicht zu knapp. Sofort rufen sie meine Firma an: Warum ist das nicht sauber? Was ist da los? Die Reinigungskraft soll das wegmachen! So wenig bezahlen wie nur möglich, aber fordern, fordern, fordern. So läuft das in der Branche.

Wenn ein Kunde nicht zufrieden war, musste ich oft ein zweites Mal hinfahren und nachputzen, auch nachts oder am Wochenende. Ohne finanziellen Zuschlag. Wie es mir ging, ob ich mal krank war – all das interessierte niemanden. Und ich habe alles gemacht, nie Grenzen gesetzt. Ich hatte wenig Selbstbewusstsein. Woher auch, wenn dich niemand sieht, niemand lobt. Im Gegenteil.

Bei manchen Reinigungsfirmen hatte ich das Gefühl: Die verkaufen mich. Der Kunde zahlt, die Firma akzeptiert. Und ich? Muss alles putzen. Egal wie verdreckt es ist oder wie lange es dauert. Hauptsache, der Kunde ist zufrieden. Denn der Kunde ist König und der Kunde hat immer recht. Wenn sich einer bei meiner Firma über mich beschwert hat, war ich still und habe es hingenommen, egal wie ungerecht es war. Ich hatte eine Mauer um mich herum gebaut. „Du tust es für die Familie“, habe ich gedacht. „Für die Familie musst du stark sein.“ So kannte ich es von zu Hause und so hat es mir meine Schwiegermutter immer wieder eingeredet.

Aber es ging mir nicht gut damit. Ich habe mich allein und verloren gefühlt. Auf der Arbeit hatte ich kein Mitspracherecht, keine Stimme. Bei den Firmen hieß es nur: „Das ist Ihr Job.“ Oder man hat mir zu verstehen gegeben: Wozu bist du denn sonst da? Wenn du es nicht machen willst, bist du hier falsch. Ich war nur die kleine Putzkraft. Die kann ruhig verheizt werden. Es ist eben billiger, mich zu schicken als zum Beispiel ein Sonderreinigungsteam – obwohl das manchmal nötig gewesen wäre.

Wenn mich jemand „Scheuerjule“ nennt

Viele Putzkräfte schmeißen hin und suchen sich etwas anderes. Bei mir war das Gegenteil der Fall. Ich bin selbstbewusster geworden. Bei einer Familientherapie habe ich gelernt zu sagen: „Halt. Stopp. Jetzt rede ich. Ich bin ein Mensch mit eigenem Willen und nicht euer Eigentum.“ Zuerst habe ich das bei meinen Schwiegereltern angewandt, dann im Freundeskreis. Nach und nach konnte ich mich auch im Job behaupten. Eine Kollegin hat mich zusätzlich bestärkt. Immer wieder hat sie zu mir gesagt: „Du kannst was. Du musst nicht alles machen. Überleg dir, ob das für dich in Ordnung ist.“ Ihr konnte ich erzählen, was ich erlebe, und sie um Rat fragen. Das hat mir unheimlich geholfen.

Sollen die Kunden doch denken, was sie wollen. Ich denke: Wenn ihr uns nicht hättet, würdet ihr in eurem Dreck ersticken. Mittlerweile bin ich in der Gewerkschaft und lasse mir nicht mehr alles gefallen. Weder bei den Arbeitsbedingungen noch persönlich. Dreimal habe ich dieses Jahr schon den Arbeitgeber gewechselt. Wenn mich jemand „Scheuerjule“ nennt, antworte ich: Scheuer du mal, dann weißt du, was das heißt.

Inzwischen arbeite ich bei einer guten Reinigungsfirma, die mich auch tagsüber einsetzt. Ich komme in Büros, in denen noch jemand ist. Daran musste ich mich erst mal gewöhnen. Zum ersten Mal wird nicht nur meine Arbeit gesehen, sondern auch ich. Und nicht nur das. In einem Konzern haben sich die Leute bei mir bedankt, als ich ihre Mülleimer geleert habe. Das war so ungewohnt, dass ich zuerst dachte, die veräppeln mich. Aber es war ernst gemeint. So ein Dankeschön geht runter wie Öl. Jedes Mal.

Eine Studie erhob, wie sich Reinigungskräfte im Arbeitsalltag fühlen: Wie es sich anfühlt, nicht gesehen zu werden