„Hör doch einfach auf!“ Diese Floskel bekommen die meisten Suchtbetroffenen irgendwann einmal zu hören. „Man muss nur wollen!“ So lautet eine weitere frustrierende Plattitüde. Die zwei Binsenweisheiten haben eines gemein: Sie sind im Wunschdenken und nicht in der Wissenschaft verankert.

Die Erforschung der Sucht hat seit den 1950er Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. In der ersten Ausgabe des weltweiten Leitfadens zur Diagnose psychischer Erkrankungen, dem Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, galt Charakterschwäche noch als die Ursache der Abhängigkeit. Doch im Laufe der letzten Dekaden rückten neurobiochemische Prozesse in den Mittelpunkt. Heute wissen wir, dass der Sucht konkrete physiologische Vorgänge zugrunde liegen. Sie beeinflussen das Verhalten der Suchtbetroffenen – und prägen ihren Kontrollverlust.

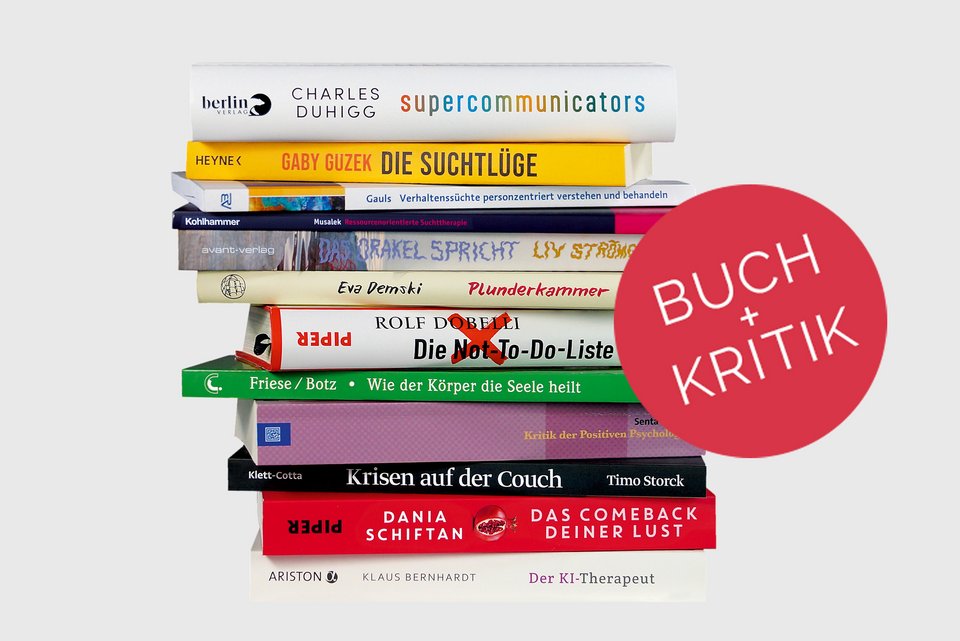

Drei aktuelle Bücher bieten uns Einblicke in die Ursachen und die Therapie verschiedener Süchte. Alle drei helfen dabei, Betroffenen unterstützend und verständnisvoll zur Seite zu stehen.

Niemand ist allein mit seiner Sucht

„Wahrscheinlich haben Sie dieses Buch nicht erworben, weil Krimis gerade ausverkauft waren“, so der erste Satz aus Gaby Guzeks Buch Die Suchtlüge. Obgleich die Autorin für suchtkranke Menschen schreibt, ist ihr Buch eine wertvolle Quelle für Angehörige – und eine spannende Lektüre für alle, die sich für Psychologie und Neurowissenschaften interessieren. Die ehemalige Alkoholabhängige liefert mit überraschender Leichtigkeit einen fundierten populärwissenschaftlichen Ratgeber, in dem Betroffene und Angehörige konkrete Anhaltspunkte bekommen, wie sie etwa Suchtverhalten erkennen können.

„Sie organisieren Ihren Tag um den Konsum herum. Sie verheimlichen Ihren Konsum oder die Konsummenge.“ Mithilfe solcher Orientierungspunkte macht Guzek die komplexe Erkrankung erkennbar und nachvollziehbar. Im Laufe des Buches diskutiert sie diverse Süchte, die sich generell in stoffgebundene und stoffungebundene Abhängigkeiten einordnen lassen. Zu stoffgebundenen gehören Alkohol und Drogen, stoffungebundene können die Kauf- und die Spielsucht umfassen. Die Autorin bietet Rat, wie sich die Suchterkrankung behandeln lässt und wie Abstinente in ihrem Alltag entweder Rückfälle vermeiden oder mit ihnen umgehen können.

Dennoch ist Gaby Guzeks Buch auch für Fans von neurowissenschaftlichen Schmökern ein Erlebnis. Denn die Autorin geht grundsätzlich faszinierenden Fragen nach, darunter: Wieso werden manche Menschen süchtig und andere nicht? Kann Sucht erblich sein? Ist sie eine Volkskrankheit? Wie viele leiden wirklich unter ihr? „Eines steht fest: Niemand ist allein mit seiner Sucht. Im Gegenteil. Die Zahlen gehen in die Millionen“, schreibt die Autorin. Einfühlsam, aber auch unverblümt ehrlich diskutiert sie die Vorurteile gegenüber der Abhängigkeit.

„Es geht hier nicht um eine eindeutige diagnostische Zuordnung“

Mit einem Fokus auf die Therapie ist Frank Gauls’ Buch Verhaltenssüchte personzentriert verstehen und behandeln eher für Angehörige von Betroffenen interessant, die unter stoffungebundenen Abhängigkeiten leiden. „Es geht hier nicht um eine eindeutige diagnostische Zuordnung, sondern um die Beschreibung dieser Störungsbilder und die Ableitung eines hilfreichen Vorgehens in der Beratung und Behandlung“, schreibt der Diplomsozialarbeiter und Gesprächspsychotherapeut. Gauls besitzt über 35 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Suchtbetroffenen. Das kommt den Leserinnen und Lesern zugute. Angehörige werden nach der Lektüre das Suchtverhalten nicht nur besser verstehen, sondern künftiges Verhalten der Betroffenen auch ein Stück weit voraussehen können.

Im ersten und zweiten Kapitel definiert der Autor die Sucht und ihre Begleiterkrankungen. In den folgenden vier Kapiteln geht er konkret der Kauf-, Sex-, Medien- und Glücksspielsucht nach. Der schlichte, konkrete Schreibstil des Autors macht die Fachlektüre auch für Laien verständlich. Diese werden auch die anschaulichen Fallvignetten hilfreich finden.

Das Versprechen von Glück und Genuss

Die Folgen der Abhängigkeit umfassen häufig Arbeits- und Wohnungsverlust, Schulden, Kriminalität und Suizidalität. Der Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek hat mit seinem Team das Orpheus-Programm – ein ressourcenorientiertes Behandlungskonzept – entwickelt. Musaleks Buch richtet sich an Fachleute der Psychiatrie und Psychotherapie, könnte jedoch auch für Angehörige von Betroffenen relevant sein, die konkrete Behandlungsprogramme und Maßnahmen recherchieren.

Orpheus, der mythologische altgriechische Barde, schützte Seefahrer vor gefährlichen Sirenen, die mit ihrem verführerischen Gesang den vorbeifahrenden Schiffern Glück und Genuss versprachen, ihnen aber letztlich das Verderben brachten. „Sirenen sind ein eindrucksvolles Sinnbild für Suchtmittel“, schreibt Musalek. „Es gilt, die Anziehungskraft und Attraktivität des Suchtmittels mittels Anreicherung des Lebens mit Schönem so weit zu übertönen, dass damit ein nachhaltiger Verzicht auf das Suchtmittel möglich wird.“

Orpheus besiegte den Lockruf der Sirenen mit seiner Musik. Angehörige können ebenfalls Schönes in das Leben der Suchtbetroffenen hineintragen. Der Verzicht auf Floskeln ist das Mindeste – Empathie und Geduld womöglich das Schwerste, aber auch Wertvollste.

Gaby Guzek: Die Suchtlüge. Der Mythos von der fehlenden Willenskraft: Wie Sucht im Hirn entsteht und wie wir sie besiegen. Heyne 2023, 224 S., € 13,–

Frank Gauls: Verhaltenssuchte personzentriert verstehen und behandeln. Ernst Reinhardt 2024, 159 S., € 29,90

Michael Musalek: Ressourcenorientierte Suchttherapie. Grundlagen und Methoden des Orpheus-Programms. Kohlhammer 2024, 153 S., € 39,–

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).

Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.