Sarah Hallmann ist mit der schwäbischen Küche ihrer Großmutter aufgewachsen. Die kochte auf ihrem Hof jeden Tag für mindestens zehn Esserinnen und Esser aus der Großfamilie, scheinbar ohne jede Anstrengung. Hallmann erinnert sich, wie sie als Kind manchmal früher aus der Schule nach Hause kam und froh war, weil sie ihrer Großmutter beim Kochen helfen konnte. „Am liebsten habe ich Teig geknetet. Angeblich konnte ich schon mit fünf einen Hefeteig machen.“

Wurzeln für Essverhalten in der Kindheit

Inzwischen ist…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

konnte ich schon mit fünf einen Hefeteig machen.“

Wurzeln für Essverhalten in der Kindheit

Inzwischen ist Sarah Hallmann 40 Jahre alt und eine erfolgreiche Profiköchin. Mit ihrem Berliner Restaurant wurde sie vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Viele Grundlagen habe sie als Kind gelernt, meint Hallmann, indem sie zuschauen und mitmachen durfte. „Kochen ist eine gefühlvolle Arbeit. Vieles kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Man muss erleben, wie sich ein Teig anfühlen soll, damit er weich und locker wird. Man muss ein Gespür für die Zutaten entwickeln. Wie scharf sind die Zwiebeln heute, wie süß die Karotten? Nur dann weiß ich, wie ich sie verwenden kann.“ Kochen, das könne man nicht in der Theorie lernen, sondern nur, indem man es tue.

„Die Kindheit ist prägend für unsere Essbiografie“, bestätigt der Ernährungssoziologe Simon Reitmeier. „Man nimmt mehr mit, als einem bewusst ist.“ Für eine Studie befragte Reitmeier Menschen zu ihrem Ess- und Kochverhalten und stellte dabei einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den frühen Erfahrungen und der späteren Einstellung der Befragten fest. „Wer Essen als eine lästige Pflicht betrachtet, hat meist auch keine positiven Erinnerungen. Menschen, die dagegen gerne essen und kochen und großen Wert auf ihre Ernährung legen, haben viele schöne Erinnerungen daran, wie sie als Kinder beim Kartoffelschälen geholfen haben oder das Gemüse schneiden durften.“ Ein wichtiger Grund: Viele der Befragte verbanden das gemeinsame Kochen mit der Mutter oder Großmutter mit großer emotionaler Nähe.

Apfelkuchen erinnert an Sonntage der Kindheit

Auch unser Geschmack, also was wir mögen oder nicht, werde von unseren Erfahrungen in der Kindheit bestimmt, sagt Christine Brombach, Ernährungswissenschaftlerin an der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften. „Viele Speisen aus der Kindheit haben sich mit ihrem Geschmack, mit ihrem Geruch und ihrer Textur tief in unsere Erinnerung eingebrannt.“ Wenn es beispielsweise nach Zimt, Anis und Nelken duftet, dann könnten wir gar nicht anders, als an Weihnachten zu denken. Und wenn ein frisch gebackener Apfelkuchen seinen Duft verströmt, fühlt sich der eine oder andere unvermittelt an die Sonntage der Kindheit erinnert.

Die Psychologie spricht vom sogenannten Proust-Effekt. In Marcel Prousts Werk Auf der Suche nach der verlorenen Zeit wird der Ich-Erzähler durch den Geschmack frisch gebackener Madeleines mit Tee von einem „unerhörten Glücksgefühl“ erfüllt und in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Denn der Geruch, der zum Aroma von Nahrungsmitteln ebenso dazugehört wie der Geschmack, ist direkt mit dem limbischen System verbunden, wo Emotionen und die damit verbundenen Erinnerungen verarbeitet werden. Kein Wunder also, dass beim Essen Nostalgie aufkommen kann. Zumal diese sinnlichen, emotionalen Erinnerungen ziemlich genau sind, wie Brombach sagt: „Am Geruch könnten Sie auch heute noch den Apfelkuchen Ihrer Mutter von anderen unterscheiden.“

Beim Thema Kuchen muss Sarah Hallmann grinsen: „Für mich ist es Marmorkuchen, der noch warm ist, und dazu ein Glas kalte Milch. Wenn ich diese Sachen aus meiner Kindheit esse, dann löst das immer noch ein wohliges Gefühl des Zuhauseseins aus.“

Schon mit dem Trinken an der Brust beginnen wir als Säugling, Essen mit dem Gefühl von Geborgenheit und körperlicher Zufriedenheit zu verknüpfen, sagt Christine Brombach. Diese wohligen Gefühle sind einer der Gründe, warum in vielen Einwandererfamilien die Küche des Herkunftslandes über Generationen beibehalten wird. Christine Brombach hat das etwa bei ihrer Studie zum „Essverhalten von Frauen über 65 Jahre“ gefunden, die sie nach ihren Ess- und Kochgewohnheiten befragte. Viele der Frauen waren am Ende des Zweiten Weltkriegs aus dem Osten ins Rhein-Main-Gebiet geflohen. „Die meisten von ihnen haben weiter das gekocht, was sie mitgebracht hatten. Die hessische Küche haben sie kaum angenommen. Sie hatten Krisen und Brüche erlebt, aber das Essen konnten sie bewahren.“

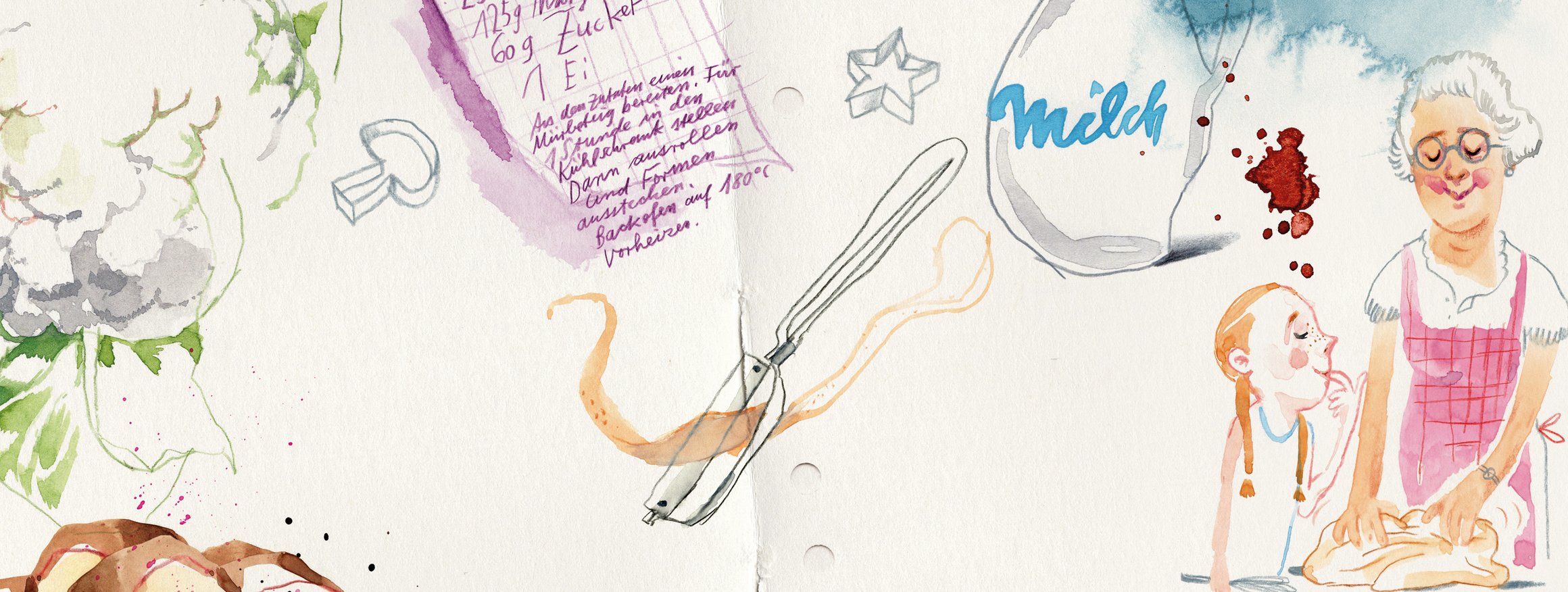

Meistens werden kulinarische Traditionen in der Familie weitergegeben, indem man gemeinsam kocht. In manchen Familien haben die Köchinnen ihre wichtigsten Rezepte sogar aufgeschrieben. Solche selbst verfassten Kochbücher hat auch die Großmutter von Sarah Hallmann hinterlassen. „Es gab damals diese Ringbücher zu kaufen, in die man seine Rezepte schrieb. In den Büchern von Oma sind die Seiten mit Teig verklebt, manchmal ist etwas durchgestrichen oder auch etwas reingeklebt.“ Für eine junge Köchin wie Hallmann eine wahre Schatzgrube. Vor allem als sie jünger war, habe sie öfter zu Hause angerufen und sich das eine oder andere Rezept aus diesen Büchern durchgeben lassen. Beispielsweise, wenn sie einen Hefezopf backen wollte. „Der allerbeste Hefezopf! Aber es gibt einiges zu beachten. Man sollte alle Zutaten schon einen Tag vorher zusammenzustellen, damit sie beim Verrühren die gleiche Temperatur haben.“

In Gemeinschaft essen wir mehr als allein

Die Forschung zeigt, wie sehr Gefühle unser Essverhalten beeinflussen und umgekehrt. Dabei spielen vor allem die sozialen Aspekte des Essens eine wichtige Rolle. Gut untersucht ist die social facilitation des Essens, also das Phänomen, dass Menschen dazu neigen, in Gemeinschaft mit anderen mehr zu essen, als sie es sonst tun. Das gilt aber nur für Familie und Freunde, in Gegenwart Fremder essen wir dagegen eher weniger.

Im Englischen gibt es den Ausdruck comfort food. Laut Cambridge Dictionary sind das Dinge, die Menschen essen, wenn sie besorgt oder traurig sind, die oft süß sind oder die sie aus ihrer Kindheit kennen. Um den Effekt von comfort food zu beleuchten, versetzten der Psychologe Jordan Troisi und seine Kollegin Shira Gabriel in einer Studie an der University of Buffalo Studierende zunächst in eine einsame Stimmung.

Anschließend baten sie ihre Probandinnen und Probanden, ein persönliches comfort food zu beschreiben. Troisi und Gabriel stellten fest, dass die Studierenden vor allem solche Gerichte auswählten, die sie mit anderen Menschen assoziierten: Sie schilderten nicht nur das Essen selbst – wie etwa eine heiße Hühnersuppe –, sondern auch, wie sie dieses mit Freunden oder mit ihrer Familie genossen hatten. Dem Psychologenteam zufolge reichte es für die Teilnehmenden schon aus, an das persönliche Wohlfühl-Essen nur zu denken, um Einsamkeitsgefühle abzumildern – weil das Essen sie auch an geliebte Menschen erinnerte.

Hallmanns Großmutter kochte nicht nur jeden Tag für mindestens zehn Menschen, sie nahm dabei auch noch Rücksicht auf die Vorlieben der einzelnen Familienmitglieder. „Sie wollte, dass alle ordentlich essen und satt werden. Wenn es beispielsweise Bohnen mit Bohnenkraut, Speck und brauner Soße gab, bekam meine Cousine eine Portion ohne Speck und ich eine ohne braune Soße. Sie wusste genau, was wir nicht mochten. Die Extraportionen schienen sie überhaupt nicht anzustrengen.“

Kochen heißt andere zu umsorgen

Sarah Hallmann hat von ihrer Großmutter diese Einstellung übernommen: das Bemühen darum, dass es allen schmecken soll, und den Wunsch, die anderen durch Kochen zu umsorgen. Seit ihre Großmutter nicht mehr lebt, kocht jetzt sie an den Festtagen für die Familie. „Meine Mutter sagt immer zu mir, ich solle mir nicht so viel Arbeit machen. Aber ich tue das gerne, weil es so schön ist, zusammenzusitzen und zu sehen, wie alle es genießen. Wenn ich Pilze geschmort habe und dann mein Vater mit dem Brot durch die Pfanne geht und mein Kind sagt: ‚Ich liebe Pilze‘, dann habe ich für einen Moment alle glücklich gemacht.“

Allerdings geht es im hektischen Alltag in vielen Haushalten weniger um Rezepte als vielmehr darum, überhaupt die Zeit zu finden, etwas zuzubereiten. Einer Erhebung des Robert-Koch-Instituts von 2023 zufolge erhielten lediglich 57 Prozent der Kinder und Jugendlichen täglich zu Hause eine warme Mahlzeit. Laut einer Umfrage der Barmer Krankenkasse von 2022 wird nur noch in 45 Prozent der Familien täglich gekocht.

Statt aber den Niedergang der Kochkultur zu beklagen, stellt David Livert, Psychologieprofessor an der Pennsylvania State University, der sich seit vielen Jahren mit Kochen beschäftigt, die Frage lieber andersherum: Wieso stellen sich Menschen überhaupt noch an den Herd, obwohl es zahlreiche andere Möglichkeiten gibt, satt zu werden? Warum nehmen sie den Aufwand auf sich, wenn sie sich auch Fertiglebensmittel und Lieferdienste leisten können? Warum die Mühe, wenn beim Essen in der Familie eigentlich jedesmal einer meckert?

Flow-Erlebnis beim Kochen

Um zu sehen, was Menschen bewegt, wenn sie zu Hause kochen, baten Livert und der Soziologe Roblyn Rawlins rund 60 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer, eine Art Kochtagebuch zu führen. Täglich sollten sie notieren, ob und was sie kochten, mit welcher Motivation, aber auch, wie sie sich dabei fühlten. Es gibt viele Gründe zu kochen, zieht Livert Bilanz. Da ist das sinnliche Vergnügen am Essen und die Genugtuung, etwas mit den Händen herzustellen. Viele Köchinnen und Köche würden einen sogenannten Flow erleben.

Aber vor allem ist die Zubereitung eines gesunden und wohlschmeckenden Essens ein Ausdruck der Fürsorge und Liebe. „Kochen spielt eine entscheidende Rolle für das Selbstverständnis vieler Menschen als Eltern oder als jemand, der sich um andere kümmert. Ich kann vielleicht die Probleme, die ein anderer hat, nicht lösen. Aber ich kann immer etwas für ihn oder sie kochen.“

Aus den Selbstauskünften und Interviews erstellten Rawlins und Livert vier Typen von Köchinnen und Köchen:

Dem Familientyp kommt es vor allem darauf an, etwas Gesundes zu kochen, aber auch ein Gefühl von „Zuhause“ zu erzeugen.

Der Traditionstyp orientiert sich an den Gerichten, die er oder sie aus der Herkunftsfamilie kennt. Es geht darum, die eigene Identität zu markieren und Traditionen in der Familie fortzuführen.

Der Enthusiast liebt es, Neues auszuprobieren, zu experimentieren und auch seine Esserinnen und Esser etwas Neues entdecken zu lassen.

Der Mühsal-Typ kocht nicht aus Freude, sondern weil es getan werden muss, und ist froh, wenn er es hinter sich hat.

„Diese Typen sind natürlich nicht fix. Bei den meisten Heimköchen und -köchinnen verändert sich die Motivation mit den Lebensumständen“, betont Livert. Und was er und Rawlins nicht nur bei den traditionsorientierten, sondern im Repertoire von fast allen Heimköchinnen und -köchen fanden, waren die alten Familienrezepte. Sie tragen auffällig oft die Namen von Angehörigen, wie „Tante Sophies Kekse“, „Mamas Käse-Kasserole“ oder „Omas Reispudding“.

„Ernährung ist zu einem Lebensstil geworden“

Ebenso wie sich die Motivation beim Kochen im Laufe des Lebens verschiebt, verändern sich auch unsere Vorlieben beim Essen. Wer ins Fitnessstudio geht, legt Wert auf Proteine. Wer eine weltläufige Einstellung hat, interessiert sich für internationale Küche. Die Ernährungsstile werden immer vielfältiger und spezieller. „Es geht nicht mehr nur darum, satt zu werden“, sagt Simon Reitmeier. „Ernährung ist zu einem Lebensstil geworden, mit dem ich mich ausdrücke. Wer möchte ich sein? Wie möchte ich wahrgenommen werden?“

„Und dennoch werden viele Aspekte, die im Elternhaus erlernt wurden, weitergeführt“, stimmt Christine Brombach mit Simon Reitmeier überein. Dazu gehören auch Angewohnheiten wie etwa Brötchen zum Sonntagsfrühstück. Auch die Art des Brotes, das wir essen, sei häufig davon abhängig, was wir in der Kindheit kennengelernt haben, sagt die Ernährungswissenschaftlerin. „Außer man hat sich bewusst für eine andere Brotsorte entschieden.“ Spätestens wenn es darum geht, was an Festtagen wie etwa Weihnachten oder Ostern auf den Tisch kommt, kehrten die meisten zum Altbekannten zurück.

In Sarah Hallmanns Restaurant ist die Küche fein und voller Perfektion. Und doch schmeckt es fast immer irgendwie vertraut. Gleich am Anfang des Menüs gibt es ein frittiertes Küchlein mit Sauerrahm. „Ein Langosch. Aber es basiert auf dem Rezept für schwäbische Fasnachtküchle. Das ist eine Art Krapfen, den meine Oma nicht nur zu Fastnacht, sondern viel öfter gemacht hat. Erst salzig mit Gurkensalat und danach süß. Die ganze Familie hat es geliebt!“ Ein Rezept von der Großmutter hat es nicht nur durch die Generationen, sondern auch in die Sterneküche geschafft.

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an: redaktion@psychologie-heute.de).

Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.

Quellen

Roblyn Rawlins, David Livert: Making Dinner. How American Home Cooks Produce and Make Meaning Out of the Evening Meal. Bloomsbury Academic 2020

Simon Reitmeier: Warum wir mögen, was wir essen. Eine Studie zur Sozialisation der Ernährung. Transcript 2013

Franziska Stöckli, Christine Brombach: Klimatopf. At 2024