Wenn Marco Reimers mit seinen Großeltern spricht, schaltet er ganz automatisch auf Plattdeutsch um. „Moin Öpping, wo geiht die dat?“, begrüßt er etwa seinen Großvater. Seit seiner Kindheit schnackt der Norddeutsche zu Hause Platt: „Das passt einfach gut zu der vertrauten Situation.“ Doch auch außerhalb der Familie passiert es oft, dass Reimers in den Dialekt wechselt: „Es gibt Formulierungen, mit denen ich Gefühle besser ausdrücken kann, zum Beispiel wenn ich mich aufrege.“ Dann rutsche ihm bisweilen ein…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

ich Gefühle besser ausdrücken kann, zum Beispiel wenn ich mich aufrege.“ Dann rutsche ihm bisweilen ein „Verdammt noch mol“ heraus. „Op Platt klingt das weniger aggressiv als auf Hochdeutsch.“ Nur selten stößt Reimers mit der Mundart an Grenzen, etwa wenn es im Gespräch um Weltpolitik oder Technik geht. Dann gebe es für einige Begriffe keine plattdeutsche Übersetzung „oder die Worte fallen mir nicht so schnell ein“.

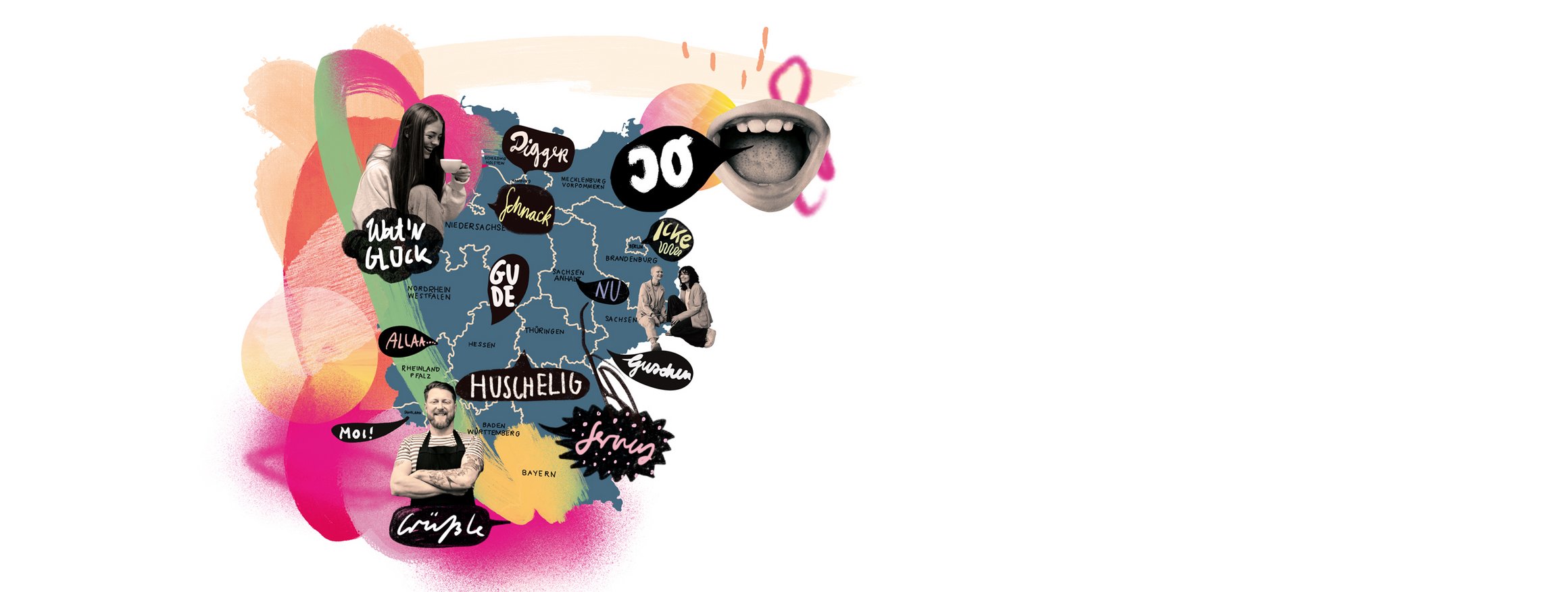

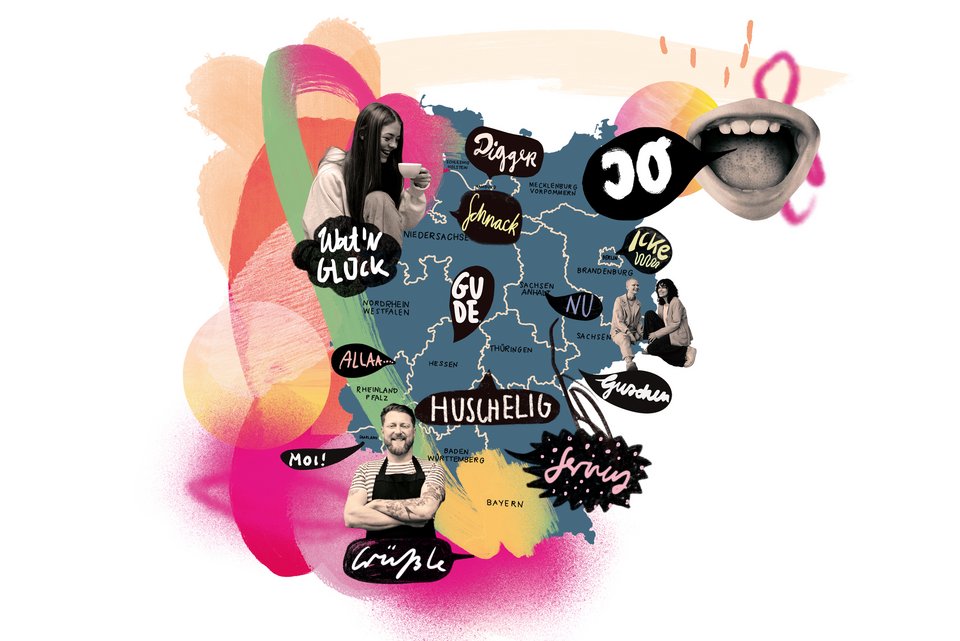

Was dem Norddeutschen sein Botterbroot ist, ist dem Berliner seine Stulle, der Sächsin ihre Bemme und der Rheinländerin ihr Bütterken. Menschen im Ruhrgebiet verspeisen Kniffte, in Baden-Württemberg isst man Weckle und in Bayern Semmeln. Rund 20 Dialekte gibt es im deutschsprachigen Raum – so zählt es die Sprachwissenschaft. „Aber wenn Sie Menschen vor Ort fragen, werden Sie hören: Jedes Dorf hat seinen eigenen Dialekt“, sagt Alfred Lameli, Leiter des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas an der Philipps-Universität Marburg. Denn auch wenn Dialekte in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend zurückgedrängt wurden – diejenigen, die sie sprechen, fühlen sich stark mit ihnen verbunden.

Identität und Dialekt

Wie Eltern oder Großeltern reden, „gehört zu den ersten Dingen, die ein Kind mitbekommt“, sagt die Sprachwissenschaftlerin Verena Sauer, die an der Universität Wien den Zusammenhang zwischen Identität und Dialekt erforscht. Verbinde man mit der Familie Positives, sei auch der Dialekt häufig verknüpft mit Gefühlen wie Liebe, Vertrautheit, Zugehörigkeit. Das gilt allerdings ebenso umgekehrt. Beispielsweise können Menschen, die in ihrem Heimatort etwa wegen ihrer sexuellen Orientierung Ausgrenzung erlitten haben, den dortigen Dialekt eher als unangenehm empfinden und versuchen, sich eine Sprache mit weniger regionalen Merkmalen anzueignen, gibt Sauer zu bedenken.

Die Sprachwissenschaftlerin selbst hat ein sehr enges Verhältnis zur Sprache ihrer Kindheit. Sie wuchs in Bayern auf, nahe der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Dort wird Itzgründisch gesprochen, ein Dialekt, der nach dem Fluss Itz benannt ist, der in Thüringen entspringt. Als Kind hielt Verena Sauer ihre Mundart lange für das normale Deutsch. „Das Standarddeutsch der Nachrichtensprecher im Fernsehen fand ich kühl und distanziert“, sagt sie. Doch spätestens als sie zum Studium nach Dresden zog, wurde ihr klar, dass sie aus einer sprachlichen Nische kam. Denn in Sachsen fiel sie plötzlich auf mit ihrem gerollten R und anderen sprachlichen Eigenheiten.

Rückschlüsse auf die Persönlichkeit

Ähnliche Erfahrungen machte auch die Kommunikationswissenschaftlerin Kerstin Trillhaase, die aus einer Kleinstadt in Brandenburg stammt. Dort reden viele Menschen Berlinerisch. Als Trillhaase nach Berlin zog, gewöhnte sie sich jedoch schnell an, in der Standardsprache zu reden. Denn sie stellte fest: „Unter Freunden zu berlinern geht in Ordnung. Doch an den Berliner Hochschulen kommt Berlinerisch nicht gut an.“ Die Mundart gilt in akademischen Kreisen als rau und wenig fein.

Für ihre Dissertation untersuchte Kerstin Trillhaase, wie Dialekte sogar die Wahrnehmung der Persönlichkeit beeinflussen. Dafür wählte sie Mittelbairisch, das rund um München verbreitet ist, und das im Städtedreieck Chemnitz, Leipzig und Dresden verbreitete Obersächsisch. Sie bat Menschen, die beides beherrschen, einen Text erst in der Standardsprache, dann in ihrem Dialekt zu sprechen. Diese Aufnahmen spielte sie Probanden aus neun Bundesländern vor und bat sie, die Sprecherinnen und Sprecher anhand von drei Persönlichkeitsmerkmalen der Big Five zu bewerten – ohne ihnen zu sagen, dass es sich um dieselben Personen handelte. Das Ergebnis: Menschen werden als „weniger gewissenhaft“ und „weniger offen für Erfahrungen“ wahrgenommen, wenn sie Dialekt sprechen. Das betrifft Männer mehr als Frauen und Obersächsisch stärker als Mittelbairisch.

Die Zuschreibungen erklärt die Kommunikationswissenschaftlerin damit, dass Dialekte früher als Bauernsprache galten und die Sprecherinnen und Sprecher als bildungsfern und einfältig. Deshalb werden den Dialektsprechern, so Trillhaase, auch heute noch Eigenschaften wie traditionell, konservativ und konventionell zugeschrieben.

„Viele Menschen halten Dialekt nicht unbedingt für ein Zeichen von hoher Bildung, Kompetenz und Neutralität“, bestätigt auch Verena Sauer. Das sei ein Grund, warum viele Menschen, die in eine andere Region ziehen, versuchen, den Dialekt abzulegen. „Dialekt hat per se aber nichts mit Bildung zu tun“, betont die Sprachwissenschaftlerin. Eher spiele eine Rolle, ob ein Mensch mobil lebe, also öfter mal umgezogen sei. Auch wer einen kommunikationsaffinen Beruf habe und häufig mit Menschen aus anderen Regionen spreche, könne eher zwischen seinem Dialekt und der Standardsprache wechseln als eine Person, die vor allem mit Menschen aus ihrer Heimatregion zu tun hat.

Angst vor Benachteiligung

Wie Dialekte heute wahrgenommen werden, ist laut Alfred Lameli auch ein Ergebnis von geschichtlichen Entwicklungen und den regionalen Besonderheiten. „In Großbritannien sind sprachliche Varietäten eng an soziale Schichten gebunden“, sagt der Professor. Zwar gibt es auch dort große regionale Unterschiede. Doch wie jemand spricht, sei stärker als in Deutschland davon abhängig, welcher sozialen Schicht er angehört. Menschen definieren sich als Teil der Arbeiterklasse und sprechen deshalb zum Beispiel Cockney-Englisch. Die received pronunciation wird dagegen an Privatschulen unterrichtet und von der Oberschicht gesprochen.

„In Deutschland ist dagegen die Heimatregion wichtiger“, erklärt Lameli: Der deutsche Nationalstaat entstand erst 1871. Bis dahin gab es viele kleine Fürstentümer, die auch konfessionelle Räume mit ausschließlich einer Religion bildeten. Innerhalb dieser Regionen heiratete man unter sich. Das führte dazu, dass Dialekte lange gut erhalten blieben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verloren Dialekte allerdings auch in den beiden deutschen Staaten an Bedeutung. Zum einen nahm die Mobilität zu: Wir kommen heute viel mehr herum als frühere Generationen. Zum anderen verbreiteten Radio und Fernsehen zunehmend die Standardsprache. In den 1970er Jahren wurde in der Bundesrepublik darüber diskutiert, ob Menschen mit Mundart im Beruf und im öffentlichen Leben Nachteile erführen. Gerade auch Plattdeutsch galt als Bauernsprache, sagt Alfred Lameli.

„Das hatte eine verheerende Wirkung. Im niederdeutschen Sprachraum gingen Familien flächendeckend dazu über, ihre Kinder nicht mehr im Dialekt zu erziehen.“ So hat es auch der Schauspieler Marco Reimers in seiner Familie erlebt. Sein 1962 geborener Vater wuchs zu Hause noch mit Platt auf. In der Schule habe er dann erhebliche Schwierigkeiten gehabt, weil er Standarddeutsch erst erlernen musste, sagt Reimers. Deshalb hätten seine Eltern von Anfang an mit ihm, dem Sohn neben Dialekt auch die Standardsprache gesprochen.

Sprache umtrainieren

Menschen, die sich den Dialekt abgewöhnen wollen, mit dem sie aufgewachsen sind, haben es nicht leicht. Wörter wie „schnacken“ und grammatikalische Eigenheiten lassen sich durchaus abtrainieren, „was aber danach an regionalen Merkmalen übrig ist, merken viele Menschen erst einmal nicht“, sagt Mirja Bohnert-Kraus von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Wer zum Beispiel ein velarisiertes A spricht, also ein A, das eher wie ein O klingt, hört das meist nicht. Viele Profisprecherinnen und -sprecher, die ihre dialektale Färbung ablegen wollen, arbeiten deshalb mit Sprach- oder Sprechtherapeuten und hören dabei immer wieder die Tonaufnahmen von sich selbst an. Das Wegtrainieren sei in der Regel ein langwieriger Prozess, sagt die Linguistin.

Tatsächlich spielt es nicht nur eine Rolle, ob jemand einen Dialekt spricht, sondern auch welchen – die Dialekte in Deutschland werden sehr unterschiedlich beurteilt. Plattdeutsch ist laut einer Allensbach-Umfrage von 2008 bundesweit beliebt. Viele Menschen finden solche Wörter wie „schnacken“ für reden und „lütt“ für klein charmant. Doch nicht immer sind die Zuschreibungen, die es zu einem Dialekt gibt, so eindeutig.

Beim Bairischen etwa scheiden sich die Geister: Die Sprachvariante landete in der gleichen Umfrage – noch vor Plattdeutsch – ganz oben auf der Liste der beliebtesten Dialekte. Gleichzeitig erklärte es jedoch jeder fünfte Befragte zum unbeliebtesten Dialekt. Hinter derartigen Einschätzungen können neben gesellschaftlichen Wertungen auch persönliche Erlebnisse stecken. Die einen lernen während eines Bayern-Urlaubs einen grummeligen Bauern kennen, die anderen verbinden Bairisch mit einem Prominenten, dem sie gerne zuhören. „Ob Menschen einen Dialekt als angenehm wahrnehmen oder nicht, hängt nur selten mit der Aussprache bestimmter Laute zusammen, sondern eher damit, welche Erlebnisse und Assoziationen sie mit dem Dialekt verbinden“, sagt Verena Sauer.

Neues Leben in sozialen Medien

Mit Abstand am schlechtesten schnitt in der Umfrage das Sächsische ab. Das war nicht immer so, wie Alfred Lameli erklärt. Im 16. Jahrhundert war die sächsische Kanzleisprache Grundlage für Martin Luthers Bibelübersetzung. Noch im 18. Jahrhundert, als die sächsischen Gelehrten Johann Christoph Adelung und Johann Christoph Gottsched ihre Standardwerke über die deutsche Sprache verfassten, galt Sächsisch als fein.

Die heute verbreitete Ablehnung der Mundart sei erst zu DDR-Zeiten entstanden, sagt Alfred Lameli. Denn viele Menschen haben den in Leipzig geborenen DDR-Politiker Walter Ulbricht im Ohr. Sein Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!“ ist eine der bekanntesten Lügen der deutschen Geschichte. Auch andere unbeliebte DDR-Politiker sprachen Sächsisch, ebenso etliche Grenzsoldaten, die Bundesbürger bei der Einreise kontrollierten. „Wenn wir Menschen aus den alten Bundesländern bitten, auf einer Landkarte die Region zu markieren, in der ihrer Meinung nach Sächsisch gesprochen wird, kreisen viele die gesamte ehemalige DDR ein“, sagt Alfred Lameli.

Umso weniger Menschen in Deutschland einen Dialekt sprechen, desto mehr scheint das Interesse daran zu wachsen. Viele Regionen, vor allem in Bayern, möchten ihren Dialekt als Kulturgut bewahren. Auch in Norddeutschland gibt es zahlreiche Initiativen, auf Platt finden mittlerweile Gottesdienste und sogar Poetry-Slams statt. Dass viele Menschen soziale Medien nutzen, trage dazu bei, dass Dialekte verschriftlicht und gepflegt würden, sagt Alfred Lameli. Gerade in Textnachrichten schrieben viele so, wie sie sprechen, und nutzten Wörter aus dem Dialekt – häufig ohne sich dessen bewusst zu sein.

„Kommst du gar nicht mehr von hier?“

Marco Reimers hat die Sprache seiner Kindheit zum Beruf gemacht. Der 35-Jährige arbeitet inzwischen als Schauspieler am Ohnsorg-Theater in Hamburg, auf dessen Bühne seit mehr als 100 Jahren auch Platt gesprochen wird. Hier wurde Reimers bewusst, dass Platt nicht gleich Platt ist, denn das Ensemble pflegt das Holsteiner Platt – um der Einheitlichkeit willen. Diese Variante musste Reimers erst einmal trainieren. Sie unterscheidet sich von dem, was im 125 Kilometer entfernten Sankt Peter-Ording verbreitet ist, wo Reimers aufgewachsen ist. Wenn er heutzutage nach Hause fährt und losschnackt, fragen sie ihn: „Kommst du gar nicht mehr von hier?“

Im Ohnsorg-Theater sind die Stücke auf Platt immer gut besucht, freut sich Reimers: „Zuschauer über 60 kommen zu uns, weil sie selbst noch Platt reden.“ Die 40- bis 60-Jährigen seien von der Zeit geprägt, in der die Mundart ein bisschen verpönt war. „Aber bei den jungen Zuschauern merke ich eine große Neugier.“

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback!

Haben Sie inhaltliche Anmerkungen zu diesem Beitrag oder möchten Sie uns eine allgemeine Rückmeldung zu unserem Magazin geben? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail (an:redaktion@psychologie-heute.de).

Wir lesen jede Nachricht, bitten aber um Verständnis, dass wir nicht alle Zuschriften beantworten können.

Quellen

Karl-Heinz Göttert: Alles außer Hochdeutsch. Ein Streifzug durch unsere Dialekte. Ullstein 2011

Sofia Blind, Nikolaus Heidelbach: Wörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Von Anscheuseln bis Zurückdummen. Dumont 2019