Timo Baumann führt durch den Hamburger Busbahnhof wie durch ein Freilichtmuseum, das seine Vergangenheit ausstellt. Während er von Erinnerung zu Erinnerung schlendert, streift sein Blick haltlos vorbei an Passanten und Passantinnen, die ihre Koffer über den Asphalt rollen. Mit zittrigen Fingern zündet er sich eine Zigarette an. Es ist ein kalter Februarmorgen, und Baumann hat eine kurze Nacht hinter sich. Erst um sieben Uhr morgens, sagt er, sei er eingeschlafen.

Am U-Bahn-Ausgang bleibt der 30-Jährige mit…

Sie wollen den ganzen Artikel downloaden? Mit der PH+-Flatrate haben Sie unbegrenzten Zugriff auf über 2.000 Artikel. Jetzt bestellen

sich. Erst um sieben Uhr morgens, sagt er, sei er eingeschlafen.

Am U-Bahn-Ausgang bleibt der 30-Jährige mit den dunklen Augen stehen. „Wenn ich Glück hatte, haben die Dealer hier schon gewartet“, erzählt er. Dann habe er von der Rolltreppe aus sehen können, wie sie ihre Köpfe über das Geländer beugten. „Dias!“ riefen sie, und dann ging der Deal schnell: Eine Packung Diazepam, 50 Pillen für 50 Euro. Zwei- oder dreimal pro Woche ist er zu Spitzenzeiten hergekommen, sagt Baumann. An schlechten Tagen wartete niemand. Dann musste er selbst rufen – und hoffen, dass ein Dealer in der Nähe war.

Heute ist es ruhig, in Baumanns Vergangenheit ein schlechter Tag. Nur vereinzelt erwidert jemand den suchenden Blick. „Irgendwann war ich richtig beliebt hier“, erinnert sich Baumann. Und schiebt dann hinterher: „Beziehungsweise nicht ich, sondern mein 50-Euro-Schein.“

Als alles andere in den Hintergrund geriet

Seinen echten Namen will Timo Baumann nicht verraten. Viele Menschen in seinem Leben wissen nichts von seiner Sucht. Seine Mutter zum Beispiel, bei der er noch wohnt und der er ab und zu eine Tavor aus dem Schrank klaut. Oder ein paar seiner Freunde, die bereits Kredite für Häuser aufnehmen, während er noch seine Schulden abbezahlt. Es liegen viele Jahre hinter ihm, in denen der Konsum immer wichtiger wurde, und Studium, Job, Freundschaften in den Hintergrund gerieten. Seitdem er das letzte Mal hier war, im Frühjahr 2023, hat Baumann vier stationäre Entgiftungen angefangen, zwei davon brach er ab. Seine letzte Behandlung in einer Hamburger Tagesklinik hat er vor wenigen Wochen beendet. Stabil, sagt er, fühlt er sich nicht. Erst an Neujahr habe er wieder Tabletten genommen, weil er nach einer durchfeierten Silvesternacht nicht habe einschlafen können.

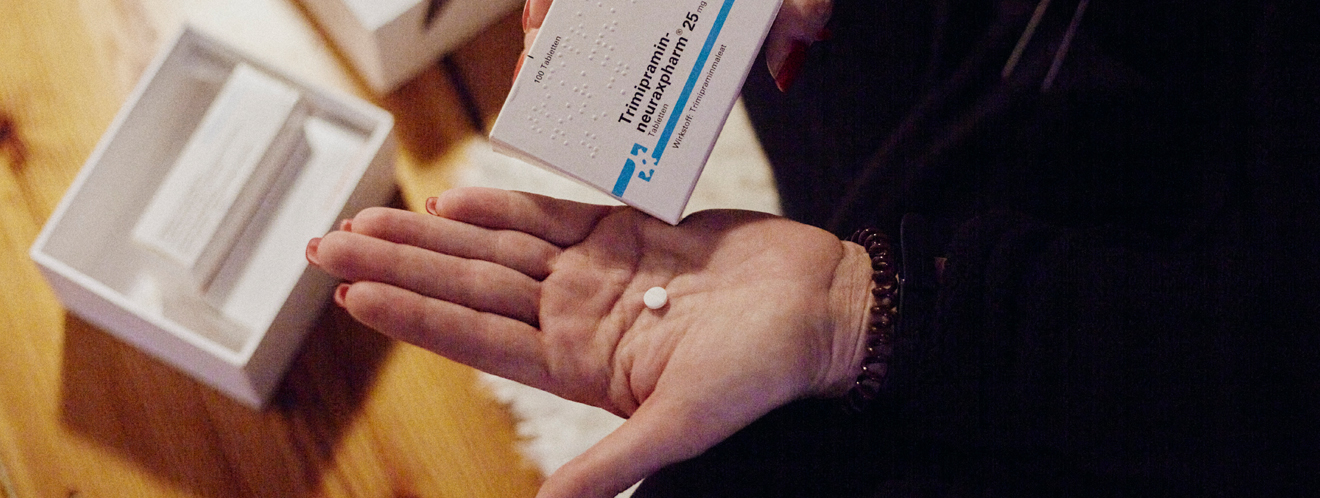

Baumann ist medikamentenabhängig, so wie etwa 1,4 bis 1,9 Millionen Menschen in Deutschland. Die Schätzungen gehen hier zum Teil weit auseinander, da sie sich in der Auswertung von Verordnungstrends und Umfragen unterschiedlicher methodischer Ansätze bedienen. Baumanns Suchtstoff sind wie bei einem Großteil der Betroffenen Benzodiazepine, besser bekannt unter gängigen Markennamen wie Valium, Tavor oder Xanax. Medikamente also, die vor allem bei Schlafstörungen, Angst- oder Panikzuständen eingesetzt werden, weil sie beruhigen und „dämpfen“. Sie sind hochwirksam – und machen schnell abhängig.

Baumann weiß seit Jahren, dass er süchtig ist. Sein Konsum war exzessiv, seine Dosierungen teilweise um ein Zehnfaches höher als im Beipackzettel vorgesehen, seine Entzugssymptome irgendwann nicht mehr zu ignorieren. Doch nicht immer zeigt sich die Abhängigkeit so deutlich wie bei ihm, vor allem dann nicht, wenn die Medikamente niedrig dosiert werden. Gerade ältere Menschen nehmen über Jahre hinweg Benzodiazepine, zum Beispiel um besser einzuschlafen – ohne in Betracht zu ziehen, dass sie längst nicht mehr darauf verzichten können. Obwohl Medikamentenabhängigkeit ungefähr so verbreitet ist wie Alkoholsucht, bleibt sie viel öfter im Verborgenen, vor den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, vor Angehörigen, Freundinnen und Freunden und oft sogar vor den Betroffenen selbst.

Das Labor im Kleiderschrank

So war es lange auch bei Lea Dreyer. Die 43-Jährige hockt in ihrer Berliner Altbauwohnung vor ihrem geöffneten Kleiderschrank und kalibriert eine medizinische Feinwaage, die sie auf dem untersten Einlegeboden platziert hat. Daneben liegen, ordentlich im Licht einer Schreibtischlampe bereitgestellt, ein Holzbehälter mit Medikamentenresten, eine Pinzette, eine Feile und ein Pinsel, sowie Gummihandschuhe und ein Mund-Nasen-Schutz. Ein kleines Labor inmitten von Strickcardigans und Blusen.

Die Waage summt. Währenddessen drückt die schmale Frau mit dem kurzen, geraden Pony eine längliche Tablette mit drei Bruchkerben aus der Verpackung und legt sie mit der Pinzette vorsichtig auf die Waagschale. „300,33 Milligramm“, murmelt sie. „Für 1,493 Milligramm Wirkstoff brauche ich…“, sie stockt und notiert auf einem Zettel den Dreisatz, dann rechnet mit einem Taschenrechner auf ihrem Smartphone nach: „75,72 Milligramm.“ Sie bricht die Tablette in Stücke, legt ein Teil auf die Waage und feilt mit drei sorgsamen Strichen entlang der Bruchkerbe. Bromazepam-Staub rieselt in das Holzkästchen vor ihr. „Noch 0,1“, sagt sie konzentriert, feilt noch einmal kaum merklich nach. Sie wiegt ein letztes Mal, dann nickt sie zufrieden. „Jetzt hab ich´s.“

Dreyer nimmt zweimal täglich 1,493 Milligramm Bromazepam. Kein Mikrogramm mehr, kein Mikrogramm weniger. Jeden Morgen bereitet sie in ihrem Kleiderschrank-Labor ihre Tagesdosis vor, geschützt vor Staub, Erschütterungen und neugierigen Blicken. Jede Tablette muss sie wiegen, um den Wirkstoffgehalt des Benzodiazepins auf drei Nachkommastellen genau zu ermitteln.

Auch Dreyer will anonym bleiben. Sie ist Ärztin und gefährdet ihre Approbation, wenn öffentlich wird, wann und in welchem Maße sie unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Auch sie ist abhängig von Benzodiazepinen, allerdings in kleinster Dosierung. „Niedrigdosisabhängigkeit“ nennt die Wissenschaft das. Diesen Begriff braucht es, weil sich bei Betroffenen wie Dreyer nach den gängigen medizinischen Kriterien nicht immer eine Abhängigkeit diagnostizieren lässt. An zum Teil heftigen Nebenwirkungen können sie trotzdem leiden.

Alles medizinisch begründet

Obwohl diese Menschen oft jahrelang täglich Medikamente nehmen, sehen viele keinen Grund, eine Beratungsstelle oder gar eine Klinik aufzusuchen. Bilden Alkoholabhängige laut der Deutschen Suchthilfestatistik knapp die Hälfte des Klientels ab, sind weniger als ein Prozent der Klientinnen und Klienten in Suchthilfeeinrichtungen wegen einer Abhängigkeit von Beruhigungsmitteln dort. Gleiches gilt für Entwöhnungsbehandlungen und Langzeittherapien im Anschluss an den Entzug.

Das berichtet auch Darius Tabatabai, ehemaliger Chefarzt der Entwöhnungstherapie an der Hartmut-Spittler-Fachklinik in Berlin und Geschäftsführer des „Therapiehilfeverbunds“, ein norddeutsches Suchthilfenetzwerk. „‘Ich nehme die Medikamente ja auf Rezept der Ärztin‘“, sagt er als Erklärungsversuch. „Das sorgt für ein Gefühl von: ‚Das ist doch keine Abhängigkeit, das ist medizinisch begründet. Ich habe doch nichts zu tun mit den Menschen, die zu viel Alkohol trinken oder illegale Drogen konsumieren‘.“

Lea Dreyer nimmt eine Mini-Dosis ein, und dennoch reagiert ihr Körper sehr sensibel auf Schwankungen. Vor ein paar Wochen habe sie versucht, ihre Tagesdosis um 0,02 Milligramm zu reduzieren, erzählt sie, während sie die Pinzette wieder an ihren Platz legt und die Waage ausschaltet. Doch die Schmerzen seien so stark geworden, dass sie wieder hoch dosieren musste. Die 43-Jährige ist ein Extremfall, nicht immer stehen Körper und Medikament bei Betroffenen in so einem empfindlichen Verhältnis. Doch Dreyers Geschichte zeigt, wie sich auch niedrige Dosen Benzodiazepine über einen längeren Zeitraum auswirken können und wie fließend der Übergang zu einer Abhängigkeit sein kann, die alle medizinischen Kriterien erfüllt (vgl. auch Kasten unten).

Timo Baumann hat auf seinem Spaziergang durch Stationen seiner Vergangenheit den Hamburger Busbahnhof hinter sich gelassen und geht über eine Kreuzung auf das „Drob Inn“ zu, eine Beratungsstelle mit Konsumräumen für Drogenabhängige. Jahrelang war es für ihn ganz normal, zu diesem Platz zu kommen – erst für Benzodiazepine, später auch für härtere Drogen. Er bleibt stehen, zwischen einer Gruppe von Männern, die mit Methaddict dealt, ein Substitutionspräparat bei Opioidabhängigkeit, und einer Frau, die zusammengekauert Crack aus einer Glaspfeife raucht. „Schon heftig“, sagt er, mehr zu sich selbst. „Mir war damals gar nicht bewusst, wie tief unten ich schon war.“ So, wie er sich umsieht, erinnert er an jemanden, der nach einem Umzug noch einmal durch seine alte Wohnung läuft und nicht glauben kann, dass er hier einmal gelebt hat.

„Und dann wurde der Rezeptblock gezückt“

Gerade bei jungen Menschen werden Benzodiazepine immer beliebter – als „Downer“, wie die Medikamente umgangssprachlich genannt werden, also zum Runterkommen und Entspannen. Das Forschungsprojekt BOJE hat zwischen 2022 und 2023 den Konsum der Medikamente bei Unter-30-Jährigen untersucht und herausgefunden: Der Konsum steigt seit etwa 2015 merklich an. An die Tabletten kommt man im Zweifelsfall auch ohne Rezept: Größere Mengen der meisten Substanzen lassen sich im Darknet, in Telegram-Kanälen oder bei TikTok mit nur wenigen Klicks finden. Die Tabletten helfen dabei, bei Ängsten, Unruhe und negativen Gedanken durch den Tag zu kommen. Eher als mit Freunden werden die Medikamente häufiger allein genommen, so BOJE – Alltagsbewältigung statt Partydroge.

Bei Timo Baumann begann es mit einem Besuch beim Hausarzt. Er war 13 Jahre alt, ein Kind noch, sein Vater war wenige Monate zuvor gestorben. Jahrelang hatte der Junge mitbekommen, wie dieser sich bewusstlos trank, immer häufiger die Abstürze miterlebt, bis zu seinem Tod. Die Monate danach konnte Baumann nicht schlafen, hatte oft Albträume. Schon damals versuchte er, seine Trauer mit sich selbst auszumachen, erzählt er – einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen, wie seine Mutter am Anfang vorschlug, blockte er ab. Also ging sie mit ihm zum Hausarzt.

„Und dann wurde der Rezeptblock gezückt“, sagt der 30-Jährige. Flunitrazepam, 1 mg, besser bekannt als Rohypnol, war sein Einstieg in die Welt der Benziodazepine. Baumann weiß noch heute, wie sich die erste Tablette angefühlt hat, die Erleichterung, die sich mit ihr einstellte nach all den Wochen der Trauer, den schlaflosen Nächten, dem Schrecken der Albträume. „Plötzlich ist alles super, alles egal“, sagt er. „Man kann in Ruhe einschlafen, hat keine Sorgen mehr, alles verpufft. Wie in Watte eingepackt.“

Von da an nimmt Baumann immer wieder Benzodiazepine. „Immer, wenn ich gesagt habe, ich kann gerade scheiße schlafen, dann gab‘s das, auch ohne große Fragen“, sagt er schulterzuckend. In seiner späteren Jugend kommt Cannabis dazu, mit 21 Jahren probiert er mit einem Freund zum ersten Mal Schmerzmittel aus, um abzuschalten. Eine Zeit lang reichen diese ihm, bis die beruhigende Wirkung nachlässt und er zusätzlich zu Benzodiazepinen greift. „Dann war wieder Ruhe im Kopf.“

Die Medikamente bleiben Baumanns Privatsache, er nimmt sie allein und – wenn möglich – ohne, dass Freunde und Familie etwas mitbekommen. Die Welt um ihn herum kennt ihn nur grinsend, sagt er, Probleme lache er gerne weg. Die Benzodiazepine helfen ihm dabei. Doch mit den Jahren brauchte er immer mehr Wirkstoff, damit das gelingt, die Abstände zwischen den Tabletten werden kürzer, die Unruhe und das Zittern beginnen früher. Irgendwann greift er schon morgens zur Pillenpackung, „weil man sonst gar nicht am Leben teilnehmen kann“.

Die Erholung nach der stressigen Schicht

Auch Lea Dreyers erste Begegnung mit den Tabletten beginnt beim Hausarzt. Sie ist 18 Jahre alt, als dieser ihr das Benzodiazepin Bromazepam verschreibt, drei Milligramm am Tag, eine halbe Tablette. Sie hatte damals gerade begonnen, Medizin zu studieren, und schläft oft schlecht. Mit den Pillen ändert sich das. „Sie waren wie ein Wundermittel für mich“, sagt Dreyer. Die Nächte in der Bibliothek, die Prüfungsphasen, später die 24-Stunden-Schichten in der Klinik – alles geht ihr mit den Medikamenten leichter von der Hand.

Fast 20 Jahre lang nimmt Dreyer Benzodiazepine, nach zehn Jahren kommt ein weiteres Medikament gegen Schlafstörungen dazu, Tercian, ein sogenanntes Neuroleptikum, das ebenfalls angstlösend und beruhigend wirkt, und das sie erst auf Rezept des Arztes bekommt und sich später auf eigenes Rezept besorgt. 2017 setzt sie das erste Mal die Medikamente ab, ohne Probleme. Doch nach ein paar Monaten schleichen sich die Tabletten wieder ein, und diesmal bleibt es nicht bei der niedrigen Dosis. Von einer Tablette nach einer stressigen Schicht geht Dreyer über zu zwei oder drei Tabletten an einem freien Tag, wenn sie es sich mit einem Buch auf dem Sofa gemütlich macht, erinnert sie sich. Die Benzodiazepine zu nehmen, wird zur Routine. „Ich bin da langsam reingerutscht“, sagt sie. „Das ist von der Medikation zur Sucht übergegangen, und ich habe es nicht gemerkt.“

Die Häufigkeit, mit der Benzodiazepine verschrieben werden, ist über die vergangenen Jahrzehnte kontinuierlich zurückgegangen. „Es ist sicher ein deutlich größeres Bewusstsein dafür da, dass man diese Substanzen nicht langfristig verschreiben sollte“, sagt Rüdiger Holzbach, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg und Mitarbeiter am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg (ZIS). Das gelte zumindest für Verschreibungen zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen.

Gleichzeitig belegen Auswertungen unter anderem des ZIS, dass Benzodiazepine und vergleichbare Medikamente immer häufiger auf Privatrezept verschrieben werden. So entzögen sich Ärztinnen und Ärzte der Kontrolle durch Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen, sagt Holzbach. Das sieht auch Marc Pestotnik von der Berliner Initiative gegen Medikamentenmissbrauch so: In der Schnelligkeit des Praxisalltags sei es häufig einfacher, die Tabletten weiter zu verschreiben, als ein ausführliches Aufklärungsgespräch zu führen. Hinzu komme der Wunsch der betroffenen Patienten, die ihr gewohntes Medikament gerne weiter verschrieben haben möchten, so Pestotnik.

„Ich hatte keinen Schutz mehr“

Lea Dreyer ist sich jahrzehntelang sicher: Wenn sie will, kann sie die Medikamente jederzeit absetzen. Doch als sie Ende 2019 zum zweiten Mal aufhört, Bromazepam zu nehmen, kollabiert ihr Kreislauf. Sie landet in der Notaufnahme, später empfiehlt ihr ein Psychiater eine stationäre Entgiftung. „Das ist Körperverletzung“, sagt sie im Rückblick über die darauffolgenden knapp zwei Wochen, die sie damals in der Klinik verbringt.

Die Symptome, die sie im Entzug spürt, sind heftig: Sie kann weder Farben sehen noch zählen, links nicht mehr von rechts unterscheiden, erinnert sie sich. Die Welt um sie herum dreht sich, „als wäre man besoffen und würde sich hinlegen“. Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Zittern. Am vierten Tag beginnen die Panikattacken und Halluzinationen. Dreyer will Yoga machen, erzählt sie, und startet ein Trainingsvideo – plötzlich schaut sie statt der Yogalehrerin ein Totenkopf an. Sie erträgt die Station nicht, erträgt es nicht, Zeugin fremder Entzüge zu sein. „Ich hatte keinen Schutz mehr“, sagt sie heute. Ein paar Tage vor der geplanten Entlassung packt sie ihre Koffer.

Jetzt, vier Jahre später, sitzt sie zusammengekauert auf ihrem Sofa und scrollt durch ihr Handy. In einer App für Notizen führt sie ein Emoji-Tagebuch. Darin dokumentiert sie für jeden Tag stündlich, manchmal sogar minütlich, ihre Symptome in Form von kleinen Symbolen. Die grüne Wasserpistole steht für starke Schmerzen, das Herbstblatt für depressive Gedanken, die Spirale für Delirium; Blutstropfen symbolisieren Suizidgedanken. Manchmal reihen sich zeilenweise die gleichen Symbole aneinander. Nachdem Entzug 2020 fand sie ihr Gleichgewicht nicht wieder, im Gegenteil: Dreyer versucht bis heute das Medikament abzusetzen. „Benzo-Entzug ist wie Kaugummi“, sagt sie mit einem traurigen Lächeln. „Ohne Ende.“

Nicht nur kann sich ein Benzodiazepin-Entzug lange hinziehen, er ist im Vergleich zu anderen Entzügen auch schwerer kalkulierbar. Von der Dauer der Einnahme und der Dosierung lässt sich nicht auf die Länge oder Intensität des Entzugs schließen, sagt Darius Tabatabai vom Therapiehilfeverbund. Was Dreyer aus dem Entzug berichtet, kennt er aus der Praxis als typische Symptome: Angst, Dünnhäutigkeit, Schlafstörungen. Symptome, wegen der sie mit 18 Jahren das erste Mal Bromazepam genommen hat, sind plötzlich wieder da, und sogar stärker.

„Das ist so, als ob man die ganze Zeit mit einem Gehörschutz durch die Gegend gelaufen ist“, sagt Tabatabai. „Und dann hat man auf einmal den Gehörschutz nicht mehr und stellt fest, dass es entsetzliche Geräusche um einen herum gibt, die man kaum aushält.“ Entzieht man zu abrupt, können plötzliche und heftige Entzugssymptome auftauchen: Entzugspsychosen, wie Dreyer sie offenbar erlebt hat, und jahrelang anhaltende Beschwerden. Timo Baumann erlitt einen Krampfanfall, nachdem er 2018 im Urlaub das erste Mal von jetzt auf gleich die Tabletten wegließ. Fachleute empfehlen deshalb ein schrittweises Absetzen über vier bis acht Wochen, im Ausnahmefall auch mal drei Monate, abhängig von der Anfangsdosis.

Auf der Suche nach dem schnellen Deal

In einem Café unweit des Hamburger Busbahnhofs, nett und bürgerlich in der Flaniermeile „Lange Reihe“ gelegen, klappt Timo Baumann seinen Laptop auf und loggt sich per VPN ein, über eine georgische IP-Adresse. Dann öffnet er den Tor-Browser, um ins Darknet zu kommen. Routiniert probiert er eine Reihe von Links aus, die zu Online-Märkten führen sollen. Nach ein paar Versuchen klappt es: Baumann registriert sich, Passwort, Geheimwort, Captcha, fertig.

Er macht das an diesem Tag nur zu Demonstrationszwecken, doch das Darknet war jahrelang Baumanns virtueller Busbahnhof, hier kaufte er regelmäßig Benzodiazepine, weil sie dort günstiger waren als auf der Straße und er selbst anonym bleiben konnte. Immer nur 100 bis 200 Pillen, nie mehr, beteuert er. „Ich habe mir jedes Mal gesagt: Nächste Woche nimmst du weniger, du brauchst nicht so viel zu bestellen.“ Und dann musste er doch wieder mit der U1 zum Hauptbahnhof, mit der Rolltreppe nach oben, auf der Suche nach einem schnelleren Deal.

Auf dem Bildschirm seines Laptops reihen sich Kacheln mit Medikamenten aneinander, alle bebildert mit Tablettenschachteln, Xanax, Valium, Diazepam, Lorazepam, Rivotril. „Das hier habe ich sehr oft gekauft“, sagt Baumann und zeigt mit dem Cursor auf eine Anzeige: Ksalol, Alprazolam aus Serbien. Er klickt drauf, 30 Tabletten für 13 US-Dollar. Der Versand aus Polen kostet noch einmal sieben Dollar, zu zahlen in Kryptowährung. Baumann klappt den Laptop zu.

Seit seinem letzten Rückfall an Silvester hat Baumann keine Benzodiazepine mehr genommen. Stattdessen hat ihm sein Psychiater Antidepressiva verschrieben. Er fühlt sich oft antriebslos. An Tagen, an denen er keinen Termin hat, keine Verabredung mit Freundinnen oder Freunden, bleibt er im Bett. „Ich habe das Gefühl, ich bin stehengeblieben“, sagt er, „während um mich herum alles weiterläuft.“ Die Euphorie darüber, dass er die Entgiftung beendet hat, dass er die Therapie schafft, weicht langsam der Ernüchterung angesichts des Weges, der noch vor ihm liegt. „Am Anfang kriegt man noch Schulterklopfer, aber irgendwann reicht das einfach nicht mehr“, sagt Baumann. „Nur clean sein ist ja nicht lebenserfüllend.“

Der Entzug ist wieder vergessen

Lea Dreyer nimmt nach ihrem Entzug 2020 über drei Jahre lang keine Benzodiazepine mehr. Doch ihre Versuche, das Neuroleptikum abzusetzen oder das Antidepressivum, das sie seit dem Klinikaufenthalt nimmt, scheitern jedes Mal. Sogar auf eine neue Charge ihres Neuroleptikums reagiert sie, mit für sie unerträglichen Nervenschmerzen, durch die sie Suizidgedanken bekommt. Akut lässt sie sich in der Psychiatrie aufnehmen. Doch kein Notfallmedikament kann ihr helfen. Die Ärzte sehen nur einen Ausweg: Sie geben ihr ein Benzodiazepin, Bromazepam, drei Milligramm täglich. Die gleiche Dosis wie vor mehr als 20 Jahren.

Dreyer hat nun vorerst entschieden, nicht mehr gegen die Medikamente anzukämpfen. Im Februar hat sie wieder angefangen zu arbeiten, ein paar Tage die Woche nur, aber es reicht, um sie zumindest minutenweise von ihrem Körper abzulenken. „Ich versuche, den Entzug zu vergessen“, sagt sie. „Ich werde wahrscheinlich nie absetzen und auch nicht reduzieren.“ Also bereitet sie weiterhin jeden Morgen ihre Dosierung vor. 1,493 Milligramm Bromazepam, zweimal täglich. Kein Mikrogramm mehr, kein Mikrogramm weniger.

Das Fünf-Phasen-Modell nach Rüdiger Holzbach

Wer Benzodiazepine oder vergleichbare Medikamente wie zum Beispiel Z-Substanzen (Zopiclon, Zolpidem) über einen längeren Zeitraum einnimmt – empfohlen wird in der Regel eine Behandlungsdauer von maximal vier Wochen –, riskiert eine Reihe von Nebenwirkungen. Um diese besser einschätzen zu können, hat Rüdiger Holzbach das Fünf-Phasen-Modell der Niedrigdosisabhängigkeit entwickelt.

Der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Klinikum Hochsauerland in Arnsberg und Mitarbeiter am Zentrum für interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg beschreibt darin die Nebenwirkungen, die im Verlauf einer Langzeiteinnahme der Medikamente auftreten können. Dabei berücksichtigt es, dass nicht alle Menschen, die Benzodiazepine einnehmen, Nebenwirkungen spüren oder eine Toleranz entwickeln und entsprechend auch nicht die Dosis steigern. Nichtsdestotrotz kann sich auch eine Niedrigdosisabhängigkeit zu einer klassischen Abhängigkeit entwickeln, indem der Körper eine Toleranz entwickelt und die Dosis nachwirkend kontinuierlich gesteigert wird.

Phase 1: Prodromalphase. Die Betroffenen nehmen über einen längeren Zeitraum eine niedrige Dosis Benzodiazepine ein, also weniger als 10 Milligramm Diazepam (oder ähnliche Präparate) täglich. In dieser Phase können bereits Nebenwirkungen auftreten, müssen aber nicht.

Phase 2: Wirkumkehr. Bei gleichbleibender Dosis gewöhnt sich der Körper an das Medikament und entwickelt eine Toleranz für dessen Wirkung. Obwohl der oder die Betroffene nichts verändert hat, fühlt er oder sie sich unterdosiert und spürt Entzugserscheinungen. Typische Symptome in dieser Phase sind zum Beispiel Schlafstörungen, Unruhe oder Dünnhäutigkeit. Wenn Betroffene dann die Dosis steigern, kommen sie in die nächste Phase.

Phase 3: Apathie. Die Betroffenen nehmen in der Regel eine höhere Dosis ein, also zwischen 20 und 30 Milligramm Diazepam oder vergleichbare Benzodiazepine. Es treten erste Langzeitnebenwirkungen auf: emotionale Abstumpfung, Verlust von körperlicher Energie und kognitiven Fähigkeiten. Insbesondere ältere Patientinnen und Patienten und ihr Umfeld deuten diese Symptome allerdings häufig als Alterserscheinungen und nicht als Nebenwirkungen des Medikaments.

Phase 4: Sucht. In dieser Phase erfüllen Betroffene bereits die Kriterien einer Abhängigkeit: Sie haben zum Beispiel den starken Wunsch, Benzodiazepine einzunehmen, und können den Konsum weniger gut kontrollieren; oder sie haben körperliche Entzugssymptome und müssen die Dosis immer weiter erhöhen, um die gewünschte Wirkung zu erreichen. Weitere Hinweise auf eine Abhängigkeit sind die Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten der Substanz, auch und trotz körperlicher und psychischer Schäden. In dieser Phase konsumieren die Betroffenen in der Regel zwischen 30 und 60 Milligramm Diazepam oder ähnliche Benzodiazepine täglich.

Phase 5: Intoxikation. Die Benzodiazepin-Dosierungen liegen jetzt bei mehr als 60 Milligramm pro Tag. Um diese Menge einnehmen zu können, müssen Betroffene die Medikamente über den Schwarzmarkt beschaffen oder andere zusätzliche Quellen finden. Führendes Symptom in dieser Phase ist der aufgehobene Tag-Nacht-Rhythmus, außerdem fehlt der Antrieb und es bestehen massive kognitive Einschränkungen wie zum Beispiel Gedächtnisverlust oder auch starke Konzentrationsstörungen.

Aus: Rüdiger Holzbach: Langzeiteinnahme von Benzodiazepinen und Z-Substanzen. Das Dilemma der Niedrigdosisabhängigkeit. NeuroTransmitter, 5/2022, 25–27

Unsere Reportagen

In unserer Serie erschienen zuletzt:

Heft 07/2024: „Verrückt? Normal!“ Thema: Über Gastfamilien für psychisch Kranke im belgischen Geel

Heft 04/2024: „Der Trip als Therapie“ Thema: Ein Selbstversuch mit psychedelischen Substanzen

Heft 11/2023: „Die Welt hier drinnen“ Thema: Einblicke in die stationäre Behandlung in der Psychiatrie

Heft 07/2023: „Die Geister aus der Flasche“ Thema: Alkoholabhängigkeit und das Bemühen um Abstinenz

Heft 03/2023: „Ein Name für das Leid“ Thema: Narzisstischer Missbrauch – was steckt dahinter?

Heft 11/2022: „Und morgen vielleicht von vorn“ Thema: Das Leben mit schwerer psychischer Erkrankung

Alle Reportagen finden Sie hier auf einen Blick.

Quellen

Sven Buth u. a.: Problematic Medication With Benzodiazepines, “Z-drugs”, and Opioid Analgesics. An Analysis of National Health Insurance prescription data from 2006–2016. Deutsches Ärzteblatt International, 116, 2019, 607–614

Thomas Grimmsmann, Wolfgang Himmel: Privatverordnungen von Benzodiazepinen und Z-Substanzen in Ost- und Westdeutschland – eine Sekundärdatenanalyse. Gesundheitswesen, 85/12, 2023, 1213–1219

Rüdiger Holzbach u.a.: Zusammenhang zwischen Verschreibungsverhalten der Ärzte und Medikamentenabhängigkeit ihrer Patienten. Bundesgesundheitsblatt, 53, 2010, 319–325.

Katrin Janhsen u. a.: Probleme der Dauertherapie mit Benzodiazepinen und verwandten Substanzen. Verschreibungspraxis, Epidemiologie und Entzugsbehandlung. Deutsches Ärzteblatt, 112, 2015, 1–7

Michael Soyka: Missbrauch und Abhängigkeit von Benzodiazepinen und Z-Drugs. Nervenheilkunde, 40/8, 2021, 636–646

Uwe Verthein u. a.: Benzodiazepine und Z-Substanzen – Ursachen der Langzeiteinnahme und Konzepte zur Risikoreduktion bei älteren Patientinnen und Patienten. Abschlussbericht des Zentrums für Interdisziplinäre Suchtforschung der Universität Hamburg. Hamburg 2016

Bernd Werse u. a.: Abschlussbericht BOJE – Benzodiazepin- und Opioidkonsum bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen: Empirische Erkundungen und Entwicklung von Präventionsempfehlungen. Frankfurt 2024